MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681

Volumen 5, Número 8, Edición Enero-junio de 2025

https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.8.8

Cómo citar:

Mirabal López, S.I. (2025). Alcance y significado de la educación sexual en adolescentes embarazadas: Una aproximación documental. Multiverso Journal, 5(8), 75-84. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.8.8

Scope and meaning of sex education for pregnant adolescents: A documentary approach

Susana Isabel Mirabal López

Psicóloga con sólida experiencia en Psicología Clínica, Escolar y Organizacional, y con formación complementaria en Derecho, Universidad Yacambú, Venezuela. Comprometida con el bienestar emocional y el desarrollo humano, ha participado activamente en diplomados, congresos y certificaciones internacionales. https://orcid.org/0009-0009-7186-538X. Email: Susana_1602@hotmail.com

Recibido el 12/03/2025 - Aceptado el 02/05/2025

Resumen

Durante la adolescencia, la educación sexual trasciende la sola transmisión de información reproductiva, constituyéndose como un proceso de enseñanza-aprendizaje que permite a los jóvenes desarrollar capacidades de análisis, comunicación y toma de decisiones informadas sobre su vida sexual y reproductiva. Por estas razones, mediante una metodología documental, el objetivo de esta investigación consistió en reflexionar, a partir de evidencia empírica concreta, sobre el alcance y significado de la educación sexual en adolescentes embarazadas, analizando en el proceso las brechas existentes entre conocimientos teóricos y aplicación práctica en contextos reales. Los resultados obtenidos del análisis crítico de las fuentes permiten concluir que, definitivamente, el avance hacia sistemas educativos que garanticen derechos sexuales y reproductivos adolescentes requiere de un compromiso sostenido de múltiples actores sociales, inversión en investigación basada en evidencia y desarrollo de marcos normativos que respalden, de forma efectiva, los programas de educación sexual integral, en la perspectiva de las capacidades humanas para la vida.

Palabras clave: educación sexual, psicología, adolescentes embarazadas, vida sexual y reproductiva, aproximación documental.

Abstract

During adolescence, sex education transcends the mere transmission of reproductive information, becoming a teaching-learning process that allows young people to develop analytical, communication and informed decision-making skills about their sexual and reproductive lives. For these reasons, using a documentary methodology, the objective of this research consisted of reflecting, based on concrete empirical evidence, on the scope and meaning of sexual information for pregnant adolescents, analyzing in the process the existing gaps between theoretical knowledge and practical application in real contexts. The results obtained from the critical analysis of the sources allow us to conclude that, definitively, progress towards educational systems that guarantee adolescent sexual and reproductive rights requires a sustained commitment from multiple social actors, investment in evidence-based research and development of regulatory frameworks that effectively support comprehensive sexuality education programs from the perspective of human capabilities for life.

Keywords: sex education, psychology, pregnant adolescents, sexual and reproductive life, documentary approach.

Introducción

En líneas generales, la adolescencia representa una etapa crítica donde convergen transformaciones biológicas, psicológicas y sociales que demandan respuestas educativas especializadas, particularmente en el ámbito de la sexualidad (Dzib et al., 2015). Por lo que representa, la educación sexual durante este período trasciende la sola transmisión de información reproductiva, constituyéndose como un proceso formativo que permite a los jóvenes desarrollar capacidades de análisis, comunicación y toma de decisiones informadas sobre su vida sexual y reproductiva.

Sin embargo, la implementación efectiva de programas educativos en sexualidad enfrenta múltiples obstáculos, incluyendo resistencias culturales, formación docente inadecuada y ausencia de marcos curriculares adaptativos. Por lo tanto, la evidencia científica demuestra consistentemente que los adolescentes que acceden a educación sexual de calidad desarrollan una mayor autonomía, autoestima y capacidad para establecer relaciones interpersonales saludables, mientras reducen significativamente los riesgos asociados a comportamientos sexuales de alto riesgo (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2018). Esta realidad adquiere mayor relevancia cuando consideramos que las decisiones tomadas durante la adolescencia tienen repercusiones duraderas en la trayectoria vital de las personas y, por extensión, de sus comunidades de vida.

Cuando se abordan estos temas, conviene valorar que América Latina y el Caribe mantienen la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes a nivel mundial, con 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, evidenciando un problema estructural que demanda intervenciones urgentes y sostenidas en materia de políticas socioeducativas (Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, 2018). Esta problemática trasciende las dimensiones individuales, generando consecuencias sociales amplificadas que suponen, entre otras cosas: perpetuación de ciclos de pobreza, abandono escolar, limitación de oportunidades laborales y reproducción de desigualdades de género.

En palabras de Urgilés León et al. (2022), en este contexto, los embarazos no planificados en adolescentes menores de 15 años presentan riesgos clínicos adicionales, tales como: una mayor mortalidad materna, complicaciones obstétricas y nacimientos prematuros, configurando un panorama que exige respuestas integrales desde múltiples sectores de la sociedad y el Estado. La magnitud del problema se acentúa cuando consideramos que aproximadamente 23 millones de adolescentes sexualmente activas, en regiones en desarrollo, carecen de acceso a métodos anticonceptivos modernos, manteniéndose en situación de vulnerabilidad ante embarazos involuntarios (Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, 2018). Las implicaciones económicas y sociales de esta realidad comprometen el desarrollo sostenible de las sociedades latinoamericanas, demandando estrategias preventivas basadas en evidencia científica rigurosa y en el desarrollo de políticas públicas efectivas.

El objetivo de esta investigación consiste en reflexionar, a partir de evidencia empírica concreta, sobre el alcance y significado de la educación sexual en adolescentes embarazadas, analizando las brechas existentes entre conocimientos teóricos y aplicación práctica en contextos reales. Este análisis crítico busca contribuir al desarrollo de marcos conceptuales más precisos que orienten futuras intervenciones educativas y políticas públicas en salud reproductiva adolescente.

Las preguntas que guiaron esta investigación fueron: ¿Cuáles son las características específicas del conocimiento sexual que poseen las adolescentes embarazadas antes de su primera gestación? ¿Qué factores mediadores influyen en la transformación de información sexual teórica hacia comportamientos preventivos efectivos? ¿Cómo se relacionan los diferentes tipos de educación sexual recibida (familiar, escolar, comunitaria) con los procesos de toma de decisiones reproductivas en adolescentes? Estas interrogantes emergen de la necesidad epistemológica de comprender las complejidades inherentes al proceso educativo sexual, superando visiones simplificadas que asumen una relación lineal entre información y comportamiento. Por lo tanto, la presente investigación pretende aportar elementos conceptuales y analíticos que permitan diseñar intervenciones más efectivas y contextualmente apropiadas.

Justificó esta investigación el hecho de que, la educación integral en sexualidad constituye un proceso pedagógico estructurado que empodera a los jóvenes mediante el desarrollo de capacidades analíticas, comunicativas y sociales orientadas a garantizar su salud y bienestar sexual, promoviendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje valores como: respeto, inclusión, no discriminación, igualdad, empatía, responsabilidad y reciprocidad (UNESCO, 2018). Sus objetivos programáticos articulan la provisión progresiva de conocimientos basados en derechos humanos, igualdad de género, relaciones saludables, reproducción responsable y prevención de comportamientos de riesgo, adoptando una perspectiva positiva de la sexualidad humana (Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2018).

La nueva educación sexual y reproductiva del siglo XXI, supera las tradicionales aproximaciones biologicistas, incorporando dimensiones psicológicas, sociales, éticas y culturales que reconocen la sexualidad como dimensión integral de la experiencia humana. Por lo tanto, los programas educativos efectivos requieren articulación intersectorial, involucramiento familiar y comunitario, inicio temprano (previo al inicio de actividad sexual), formación docente especializada y adaptación a características específicas de cada población objetivo (UNESCO, 2018). Definitivamente, la educación sexual integral debe proporcionar herramientas cognitivas y emocionales que permitan a los adolescentes navegar las complejidades de sus relaciones interpersonales, desarrollar proyectos de vida coherentes y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de manera informada y responsable.

Este trabajo se organizó en cuatro (04) secciones claramente diferenciadas que responden a preguntas específicas del proceso investigativo. En un primer momento, la introducción contextualiza el problema de investigación y establece el objetivo y las preguntas orientadoras del estudio. La sección Materiales y Métodos describe detalladamente la metodología empleada, incluyendo diseño del estudio y el procedimiento analítico utilizado. Seguidamente, se presenta al lector el análisis y discusión de los resultados obtenidos, momento en el cual, se establecen implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos y se proponen direcciones para futuras investigaciones. Finalmente, se plantean las principales conclusiones y recomendaciones de la investigación.

Materiales y Métodos

La presente investigación adoptó un diseño metodológico cualitativo sustentado en la tradición hermenéutica, privilegiando la interpretación comprensiva de textos académicos como vehículo para acceder al conocimiento sobre información sexual en adolescentes embarazadas. Este método permite trascender la descripción superficial de contenidos, favoreciendo la construcción de interpretaciones contextualizadas que revelan significados implícitos y contradicciones latentes en la literatura especializada sobre el tema. La hermenéutica documental facilitó el diálogo reflexivo entre diferentes perspectivas teóricas, posibilitando la identificación de tensiones conceptuales y brechas interpretativas que caracterizan el campo de estudio.

Siguiendo los principios metodológicos establecidos por Gadamer (1993), para la comprensión fenomenológica, se implementó un proceso iterativo de lectura, interpretación y reinterpretación que permitió la emergencia progresiva de categorías analíticas significativas. La técnica de investigación documental se configuró aquí como estrategia sistemática para acceder a evidencia empírica previamente validada, garantizando en el proceso rigor científico y coherencia metodológica. En términos epistemológicos, este diseño metodológico reconoce la naturaleza compleja y multidimensional del fenómeno estudiado, demandando aproximaciones interpretativas que superen visiones reduccionistas.

Los criterios de selección de fuentes documentales priorizaron en artículos científicos publicados en revistas indexadas, con sistemas de evaluación por pares ciegos, garantizando estándares de calidad académica, reconocidos internacionalmente. La estrategia de búsqueda se implementó en bases de datos especializadas incluyendo, entre otras, PubMed, SciELO, ERIC y Web of Science, utilizando descriptores controlados en español e inglés relacionados con educación sexual, embarazo adolescente, conocimientos reproductivos y salud sexual. Se estableció un período de análisis retrospectivo de diez años (2014-2024), permitiendo capturar tendencias evolutivas en el campo de investigación y garantizando la actualidad de los hallazgos documentados por otros investigadores en su momento.

Adicionalmente, se incorporaron informes técnicos y documentos oficiales producidos por organismos internacionales, como: UNESCO, OMS, UNFPA y ministerios de educación nacionales, reconociendo su autoridad institucional en la formulación de políticas públicas educativas. Los criterios de exclusión eliminaron estudios con metodologías no especificadas, investigaciones sin revisión por pares, literatura gris de dudosa procedencia y publicaciones que no abordaran específicamente la población adolescente objetivo. Esta estrategia de selección documental buscó equilibrar representatividad geográfica, diversidad metodológica y, lo más importante, calidad científica de las fuentes analizadas.

El proceso analítico se estructuró en tres fases secuenciales que progresaron desde la organización documental, hasta la síntesis interpretativa de los hallazgos. La primera fase involucró catalogación sistemática de los documentos seleccionados, extracción de datos bibliográficos, identificación de metodologías empleadas y caracterización de poblaciones estudiadas en cada investigación. La segunda fase, implementó análisis temático inductivo, identificando patrones emergentes, contradicciones conceptuales y vacíos de conocimiento presentes en la literatura revisada, utilizando técnicas de codificación abierta y axial para organizar la información. La tercera fase, desarrolló la síntesis interpretativa mediante triangulación de fuentes, contrastando hallazgos empíricos con marcos teóricos existentes e identificando implicaciones prácticas, para programas educativos en sexualidad adolescente.

Por último, durante todo el proceso se mantuvieron criterios de saturación teórica, continuando la búsqueda documental hasta alcanzar redundancia informativa que garantizara comprensión exhaustiva del fenómeno estudiado. En este diseño, la validación interpretativa se realizó mediante revisión sistemática de categorías emergentes, verificando la coherencia interna de los hallazgos y consistencia con evidencia empírica disponible. Dicho procedimiento analítico permitió construir interpretaciones fundamentadas que articulan, en igualdad de condiciones, el conocimiento existente con nuevas perspectivas comprensivas sobre información sexual en adolescentes embarazadas, de conformidad con la visión hermeneútica del conocimiento científico (Gadamer, 1993).

Análisis y discusión de resultados

Para comenzar este apartado debemos responder con claridad meridiana a la pregunta: ¿Cuáles son las características específicas del conocimiento sexual que poseen las adolescentes embarazadas antes de su primera gestación? Todas las fuentes consultadas en esta investigación coinciden en cuanto a que, el conocimiento sexual en adolescentes embarazadas se caracteriza por su fragmentación conceptual, dominio limitado de métodos anticonceptivos modernos y confusión entre mitos populares y evidencia científica concreta (Ahinkorah et al., 2021). Al mismo tiempo, estudios ampliamente citados revelan que el 75.5% de las adolescentes embarazadas desconocen los períodos fértiles del ciclo menstrual, mientras que el 51.9% carecen de información precisa sobre mecanismos de acción de anticonceptivos (Sanz-Martos et al., 2022).

Tal como afirman Ahinkorah et al. (2021), por regla general, esta población prioriza conocimientos sobre prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) sobre anticoncepción, ignorando en cada momento la correlación entre embarazo no planificado y vulnerabilidad económica. La mayoría de los adolescentes identifica correctamente el preservativo como método de barrera, pero solo el 23% conoce protocolos de uso consistente para máxima efectividad (Dzib et al., 2015). La brecha más crítica radica en la desconexión entre conocimientos teóricos y habilidades prácticas: el 68% de las adolescentes embarazadas en Tailandia podían enumerar métodos anticonceptivos, pero solo el 12% los utilizó durante su primera relación sexual (Leekuan et al., 2021).

En consecuencia, también conviene preguntar ¿Qué factores mediadores influyen en la transformación de información sexual teórica hacia comportamientos preventivos efectivos? Desde mi punto de vista como psicóloga y, de conformidad a lo que dicen las fuentes, la internalización de información sexual en comportamientos preventivos requiere superar barreras psicosociales como el estigma asociado a la anticoncepción, dinámicas asimétricas de poder en relaciones sexuales y percepción de invulnerabilidad. En Tailandia, el 62% de adolescentes embarazadas reportaron abstinencia de métodos anticonceptivos por temor a ser catalogadas como “promiscuas”, mientras el 41% cedieron a presiones de parejas para mantener relaciones sin protección (Leekuan et al., 2021).

En esta situación, la autoeficacia reproductiva emerge como mediador clave. Y es que, adolescentes con mayor autoconcepto y habilidades comunicativas tienen 3.2 veces más probabilidades de negociar el uso de anticonceptivos (Moyano et al., 2021). Aunado a lo anterior, factores estructurales como accesibilidad geográfica a servicios de salud sexual y disponibilidad de métodos gratuitos incrementan en 58% la adopción de prácticas preventivas, según datos de Perú (Caira-Chuquineyra et al., 2023). La educación sexual basada en escenarios realistas y entrenamiento en toma de decisiones, bajo presión, reduce en 34% las conductas de riesgo comparado con enfoques puramente informativos (Leekuan et al., 2021).

Entonces conviene responder ¿Cómo se relacionan los diferentes tipos de educación sexual recibida (familiar, escolar, comunitaria) con los procesos de toma de decisiones reproductivas en adolescentes? Esta pregunta no admite respuestas simples. La educación familiar se asocia con mayor retraso en el inicio sexual (promedio de 17.2 años vs 15.8 en ausencia de diálogo parental), pero su efectividad anticonceptiva depende críticamente de la calidad comunicativa tal como lo afirman las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva (2018). En este sentido, programas escolares estructurados bajo estándares internacionales incrementan en 40% el conocimiento sobre salud reproductiva, aunque su impacto en comportamientos se ve mediado por la capacitación docente.

De este modo, profesores con formación especializada logran reducciones de hasta el 29% en embarazos adolescentes versus 8% en docentes sin entrenamiento (Moyano et al., 2021). Las intervenciones comunitarias basadas en pares juveniles muestran mayor efectividad para normalizar el uso de anticonceptivos en contextos rurales, reduciendo embarazos no planificados en 22% frente a estrategias institucionales tradicionales (UNESCO, 2018). La sinergia entre estos tres ámbitos potencializa resultados. Y es que, adolescentes expuestas a educación sexual integral en familia, escuela y comunidad presentan 4.5 veces mayor adherencia a métodos anticonceptivos, que aquellas con acceso parcial tal como se afirma en (Rumiche Gonzales & Molina Castro, 2022).

El embarazo adolescente desencadena procesos psicológicos únicos donde la inmadurez emocional interactúa con presiones sociales, limitando la aplicación de conocimientos sexuales. Estudios fenomenológicos en Tailandia revelan que el 73% de adolescentes embarazadas experimentan disociación cognitiva entre su autopercepción como “niñas” y los roles maternos impuestos, generando negligencia en autocuidado prenatal (Leekuan et al., 2021).

En este sentido, la teoría de la autorregulación fallida explica cómo la brecha conocimiento-acción se amplía bajo estrés emocional, toda vez que, el 68% de gestantes adolescentes en México abandonan métodos anticonceptivos postparto pese a conocer su importancia, priorizando necesidades afectivas inmediatas sobre planes reproductivos (Dzib et al., 2015). La intervención psicológica basada en terapia narrativa ha demostrado aumentar la consistencia entre conocimiento y práctica anticonceptiva en 41%, al fortalecer la identidad personal independiente de la maternidad (Díaz-Rodríguez et al., 2024).

Los programas educativos enfrentan el desafío de trascender enfoques biologicistas para abordar determinantes psicosociales del comportamiento sexual. Metaanálisis de intervenciones sobre el tema muestran que los programas multicomponentes que integran habilidades socioemocionales reducen embarazos adolescentes en 37%, superando ampliamente el 11% de reducción en programas exclusivamente informativos (Kim et al., 2023).

El diseño curricular basado en pedagogía crítica incrementa en 2.3 veces la retención de conocimientos a largo plazo, al vincular contenidos con realidades socioculturales específicas (Leung et al., 2019). Sin embargo, la cobertura efectiva sigue siendo limitada, por ejemplo, en Ghana, solo el 29% de adolescentes embarazadas reportaron haber recibido educación sexual integral, frente al 71% expuesto a programas fragmentados (Kim et al., 2023). En este escenario, la incorporación de tecnologías digitales adaptativas ha demostrado cerrar estas brechas, aumentando el acceso a educación sexual de calidad en poblaciones rurales marginadas.

En el Sur Global, las políticas públicas enfrentan tensiones estructurales entre marcos normativos progresistas y resistencias culturales arraigadas. En Perú, la implementación del Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo Adolescente redujo tasas en 18%, pero persisten disparidades regionales vinculadas a la calidad de la capacitación docente y disponibilidad de métodos anticonceptivos (Caira-Chuquineyra et al., 2023). El análisis comparativo de 15 países latinoamericanos revela que las naciones con leyes que garantizan educación sexual integral en currículos nacionales (Argentina, Uruguay) presentan tasas de embarazo adolescente 42% menores que aquellas con marcos normativos ambiguos (Escapil et al., 2018).

La descentralización de políticas ha generado resultados contradictorios, mientras en Brasil incrementó la cobertura educativa en áreas urbanas, en zonas rurales perpetuó desigualdades por falta de adaptación cultural (Kim et al., 2023). La rendición de cuentas mediante sistemas de monitoreo con indicadores psicosociales (autoeficacia, proyecto de vida) emerge como estrategia clave para evaluar el impacto real más allá de métricas cuantitativas.

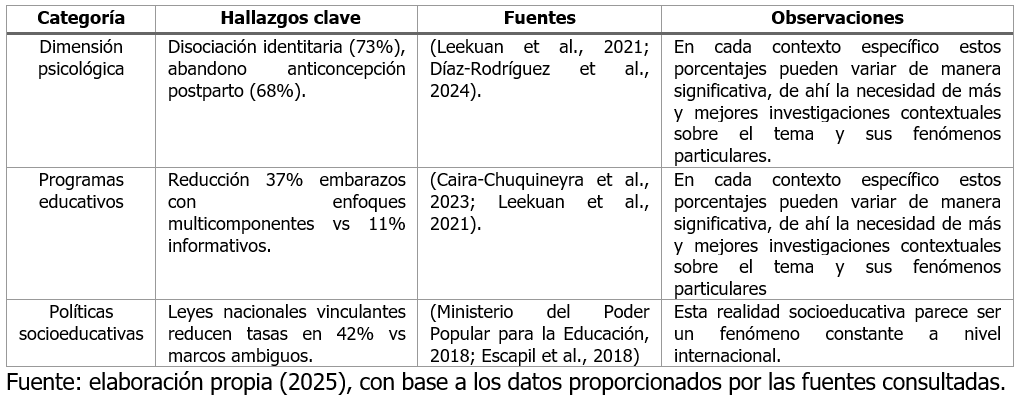

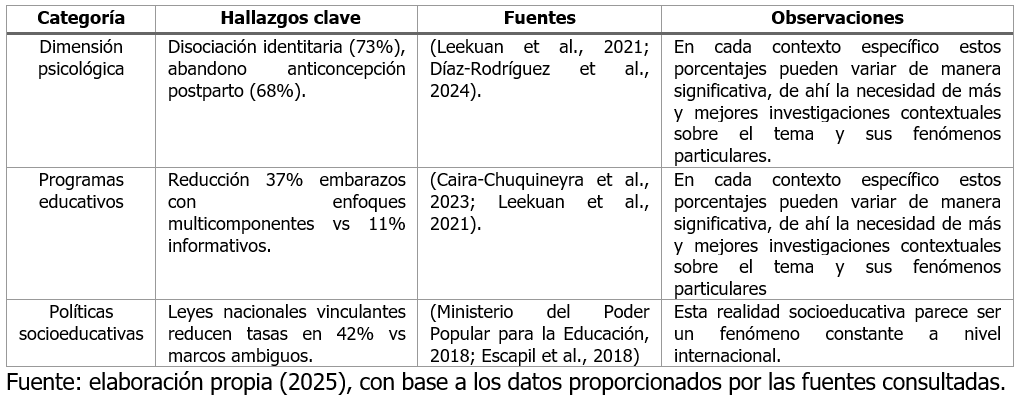

Tabla 1.

Categorías de análisis emergentes.

Como una síntesis de la información consultada en la tabla 1 revela a la comprensión racional, las tensiones entre los constructos psicológicos individuales y los determinantes estructurales de la salud reproductiva. Por un lado, se destaca que, la disociación identitaria documentada en adolescentes embarazadas no puede abordarse solo mediante políticas de acceso a anticonceptivos, requiriendo intervenciones que fortalezcan la autopercepción como sujetos autónomos más allá de roles maternales. Por el otro, los programas educativos exitosos coinciden en incorporar componentes de psicología del desarrollo que fomentan la proyección temporal y el autocuidado, habilidades ausentes en modelos tradicionales (Nussbaum, 2012).

Por lo tanto, las políticas públicas deben superar el reduccionismo estadístico e integrar indicadores psicológicos (autorregulación, resiliencia) en sus sistemas de monitoreo para capturar la complejidad psicosocial del fenómeno embarazo en adolescentes. Y es que, definitivamente, la evidencia sugiere como hipótesis que la efectividad de cualquier intervención depende críticamente de su capacidad para sincronizar cambios conductuales individuales, con transformaciones en los entornos materiales y simbólicos que normalizan la maternidad temprana.

Conclusiones y recomendaciones

La dimensión psicológica de la educación sexual en adolescentes embarazadas revela complejidades que trascienden la transmisión de información reproductiva, evidenciando la necesidad de intervenciones que atiendan las disrupciones emocionales específicas de esta población. Razón tienen Reyes Ruiz & Rodríguez Hernández (2019), en cuanto que, los procesos psicológicos característicos del embarazo adolescente incluyen sensación de pérdida de control, interrupción de la búsqueda normal de identidad, y manifestaciones de culpa, miedo y ansiedad que requieren abordajes terapéuticos especializados.

Ante una situación así, la intervención psicológica debe perseguir simultáneamente el abatimiento sintomático de reacciones emocionales y el fortalecimiento del yo, generando percepciones de bienestar y sensaciones de poder para enfrentar la realidad (Dzib et al., 2015). Comúnmente, las adolescentes embarazadas experimentan una confrontación entre “un ello relativamente fuerte” y “un yo relativamente débil”, demandando estrategias que promuevan autonomía y madurez emocional. En este escenario, la atmósfera grupal terapéutica ha demostrado efectividad en el cumplimiento de objetivos psicológicos mediante historias comunes que generan respuestas adaptativas y restauran procesos dirigidos hacia el crecimiento personal (Riso, 2009).

Para garantizar su éxito, los programas de educación sexual integral requieren estructuras curriculares comprehensivas que superen aproximaciones fragmentadas, incorporando contenidos secuenciados por grupos etarios que aborden conceptos clave como desarrollo humano, relaciones saludables y toma de decisiones informadas. En el mundo anglosajón donde se produce una abundante literatura especializada sobre el tema, los Estándares de Educación Sexual establecen orientaciones claras sobre contenidos mínimos esenciales para programas efectivos, aunque la implementación promedio se limita a 6.2 horas de instrucción en educación secundaria y 5.4 horas en educación media (Future sex education, s/f).

Tal como se observa en la hermenéutica de fuentes como Future sex education (S/D) o el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2018), las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad proporcionan marcos conceptuales globales, que pueden adaptarse a contextos locales, enfatizando, eso sí, en la necesidad de programas multicomponentes que cubran distintos conceptos centrales de manera integral. La evidencia científica demuestra que programas comprehensivos reducen comportamientos sexuales de riesgo, infecciones de transmisión sexual y embarazos adolescentes, mientras que los programas basados únicamente en abstinencia resultan inefectivos. Sin ninguna duda, la implementación exitosa de estos programas demanda la articulación de factores como: duración apropiada, metodologías participativas, formación docente especializada y articulación intersectorial que garantice coherencia entre objetivos programáticos y los resultados esperados.

En el sur global en general y en América Latina en particular, las políticas públicas en educación sexual enfrentan desafíos estructurales relacionados con la ausencia de marcos normativos nacionales que, con sus excepciones, respalden su implementación adecuada, vulnerando así derechos humanos en adolescentes y perpetuando altas tasas de embarazos no deseados (Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, 2018). Esta investigación ha documentado relaciones significativas entre políticas públicas educativas y prevención del embarazo adolescente, evidenciando que la inexistencia de una normativa nacional afecta negativamente las campañas de sensibilización y la efectividad de intervenciones preventivas (Rumiche Gonzales & Molina Castro, 2022).

Conviene destacar que Venezuela, por ejemplo, implementó el Plan Nacional para la Reducción del Embarazo a Temprana Edad (PRETA) (citado por: Agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, 2019), estableciendo direcciones estratégicas, lineamientos claros y responsabilidades asignadas a organismos sectoriales, incluyendo diseño de programas de educación integral fuera del sistema escolar. Por estas razones, los instrumentos de política pública deben incorporar referencias explícitas a prevención de embarazos subsecuentes, promoviendo consejería anticonceptiva especializada y métodos de acción prolongada donde sea conveniente. Y, es que definitivamente, la efectividad de las políticas públicas demanda articulación entre sectores como salud, educación y desarrollo social, avalando financiamiento sostenido y mecanismos de monitoreo que permitan evaluación continua de impactos para los ajustes programáticos necesarios.

A modo de recomendaciones se formulan las siguientes ideas, que pueden ser mejoradas al calor del debate y la reflexión sosegada sobre el tema:

Todo indica que, la evidencia documental analizada en esta aproximación confirma que la educación sexual integral constituye una herramienta efectiva para reducir las tasas de embarazo adolescente cuando se implementa mediante programas efectivos, políticas públicas articuladas y metodologías que integren dimensiones psicológicas, pedagógicas y sociales del desarrollo adolescente (Dzib et al., 2015; Rumiche Gonzales & Molina Castro, 2022; Urgilés León et al., 2022). La mayoría de los programas exitosos combinan, en igualdad de condiciones, provisión de información precisa con desarrollo de habilidades de comunicación, toma de decisiones y construcción de proyectos de vida, trascendiendo aproximaciones biologicistas tradicionales.

Desde el punto de vista de la autora de esta investigación, la educación sexual familiar y escolar influye significativamente en el conocimiento corporal y comportamientos reproductivos responsables, aunque la efectividad depende de factores diversos. E consecuencia, las brechas identificadas entre conocimientos teóricos y aplicación práctica demandan intervenciones que reconozcan la complejidad multidimensional del fenómeno, incorporando estrategias de empoderamiento, construcción de autonomía y fortalecimiento de capacidades de análisis crítico.

Definitivamente, el avance hacia sistemas educativos que garanticen derechos sexuales y reproductivos en adolescentes requiere de un compromiso sostenido de múltiples actores sociales, inversión en investigación basada en evidencia y desarrollo de marcos normativos que respalden la implementación efectiva de programas de educación sexual integral, en la perspectiva de las capacidades humanas para la vida (Nussbaum, 2012).

Agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva. (2019). Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRETA) presenta resultados alcanzados en 2019. https://venezuela.unfpa.org/es/news/plan-nacional-de-prevención-y-reducción-del-embarazo-temprana-edad-y-en-la-adolescencia-preta

Ahinkorah, B. O., Hagan, J. E., Jr., Seidu, A.-A., Hormenu, T., Otoo, J. E., Budu, E., & Schack, T. (2021). Linking Female Adolescents’ Knowledge, Attitudes and Use of Contraceptives to Adolescent Pregnancy in Ghana: A Baseline Data for Developing Sexuality Education Programmes. Healthcare, 9(3), 272. https://doi.org/10.3390/healthcare9030272

Caira-Chuquineyra, B., Fernandez-Guzman, D., Meza-Gómez, A., Beatriz, L.-M., Medina-Carpio, S., Mamani-García, C., . . . & Díaz-Vélez, C. (2023). Prevalence and associated factors of adolescent pregnancy among sexually active adolescent girls: Evidence from the Peruvian Demographic and Family Health Survey, 2015-2019. F1000 Research, (21), 1-27. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10958153/pdf/f1000research-11-151332.pdf

Díaz-Rodríguez, M., Perelló, V., Granero-Molina, J., Fernández-Medina, I., Ventura-Miranda, M., &Jiménez-Lasserrotte, M. (2024). Insights from a Qualitative Exploration of Adolescents’ Opinions on Sex Education. Children, 11(1), 110. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10814457/pdf/children-11-00110.pdf

Dzib, D., Hernández, R., & Dzib, S. (2015). La educación sexual y su importancia en su difusión para disminuir el embarazo en las estudiantes de la División Académica de Educación y Artes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Perspectivas docentes Espectros, (59), 19-27. https://biblat.unam.mx/hevila/Perspectivasdocentes/2015/no59/3.pdf

Escapil, A., Luque, J. G., & Villa, A. (2018). Políticas de educación sexual en el Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay. XIII Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación Latinoamericana, 1-12. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.15648/ev.15648.pdf

Future sex education. (S/D). National Sex Education Standards CORE CONTENT AND SKILLS, K-12. Grove Foundation. https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/2020/03/NSES-2020-web.pdf

Gadamer, H.-G. (1993). Verdad y método. Salamanca: Ediciones Sígueme.

Kim, E. J., Park, B., Kim, S. K., Park, M. J., Lee, J. Y., Jo, A. R., Kim, M. J., & Shin, H. N. (2023). A Meta-Analysis of the Effects of Comprehensive Sexuality Education Programs on Children and Adolescents. Healthcare, 11(18), 2511. https://doi.org/10.3390/healthcare11182511

Leekuan, P., Kane, R., & Sukwong, P. (2021). Narratives on Sex and Contraception From Pregnant Adolescent Women in a Northern Province in Thailand: A Phenomenological Study. The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financin, 58, 1-11. https://doi.org/10.1177/00469580211056219

Leung, H., Shek, D., Leung, E., & Shek, E. (2019). Development of Contextually-relevant Sexuality Education: Lessons from a Comprehensive Review of Adolescent Sexuality Education Across Cultures. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(4), 621. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6406865/pdf/ijerph-16-00621.pdf

Ministerio del Poder Popular para la Educación. (2018). Orientaciones Pedagógicas para la Educación Integral de la Sexualidad en el subsistema de Educación Básica. https://venezuela.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/1.%20ORIENTACIONES%20PEDAGÓGICAS%20PARA%20LA%20EIS.pdf

Moyano, N., Granados, R., Durán, C. A., & Galarza, C. (2021). Self-Esteem, Attitudes toward Love, and Sexual Assertiveness among Pregnant Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 1270. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7908511/pdf/ijerph-18-01270.pdf

Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva. (2018). América Latina y el Caribe Tienen la Segunda Tasa Más Alta de Embarazo Adolescente en el Mundo. https://venezuela.unfpa.org/es/news/américa-latina-y-el-caribe-tienen-la-segunda-tasa-más-alta-de-embarazo-adolescente-en-el-mund-2

Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona: Paidós.

Reyes Ruiz, M. T., & Rodríguez Hernández, M. (2019). Desarrollo humano, educación sexual y embarazo en la adolescencia. Revista CoPaLa. Construyendo Paz Latinoamericana, (8), 279-294. https://www.redalyc.org/pdf/6681/668170995019.pdf

Riso, W. (2009). Terapia cognitiva. Barcelona: Paidós.

Rumiche Gonzales, A.L., & Molina Castro, G.H. (2022). Políticas públicas en educación sexual y prevención del embarazo adolescente en el distrito de Barranco-2021. Universidad San Juan Bautista. https://repositorio.upsjb.edu.pe/item/360b590b-e1c2-4dc0-9921-b2f9928d092d

Sanz-Martos, S., López-Medina, I., Álvarez-García, C., Ortega-Donaire, L., Fernández-Martínez, M. E., & Álvarez-Nieto, C. (2022). Knowledge of Sexuality and Contraception in Students at a Spanish University: A Descriptive Study. Healthcare, 10(9), 1695. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9498656/pdf/healthcare-10-01695.pdf

UNESCO. (2018). Por qué es importante la educación integral en sexualidad. https://www.unesco.org/es/articles/por-que-es-importante-la-educacion-integral-en-sexualidad

Urgilés León, S., Herrera Hugo, B., Fernández Aucapiña, N., Almeida Bazurto, M., & Kastdalen Mendoza, A. (2022). El embarazo no planificado en adolescentes embarazadas, una visión desde Cuenca-Ecuador. LEX - REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, 20(30), 377-390. http://dx.doi.org/10.21503/lex.v20i30.2455

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.