MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681

Volumen 5, Número 8, Edición Enero-junio de 2025

https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.8.12

Cómo citar:

Rico González, D.A. (2025). La idea de justicia transicional en el pensamiento jurídico de Ruti Teitel y Carlos Santiago Nino. Multiverso Journal, 5(8), 132-144. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.8.12

The idea of transitional justice in the legal thought of Ruti Teitel and Carlos Santiago Nino

Douglas Arnorldo Rico González

Comisario General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.). Licenciado en Ciencias Policiales. Abogado. Maestría en Gerencia y Administración Policial. Doctor en Seguridad Ciudadana. https://orcid.org/0009-0007-9953-1176. Email: douglas.rico@gmail.com

Recibido el 13/03/2025 - Aceptado el 01/05/2025

Resumen

Aunque la justicia de transición es el resultado de los aportes de múltiples autores y experiencias históricas concretas, las obras de Ruti Teitel y Carlos Santiago Nino, adquieren por la relevancia de sus contribuciones teóricas, un carácter fundacional para los estudios de la justicia de transición, como una disciplina que conjuga una diversidad de saberes. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue reinterpretar, desde una perspectiva hermenéutica y crítica, las ideas principales sobre justicia transicional presentes en las obras de Ruti Teitel y Carlos Nino, comparando sus enfoques teóricos y metodológicos en el contexto de procesos políticos de cambio. En las conclusiones se destaca que, la obra de Teitel y Nino aporta herramientas conceptuales valiosas para este campo de estudio en constante desarrollo, sobre todo en cuanto a la relación dinámica entre derecho y la política durante los períodos de cambio. Sus contribuciones sugieren que la justicia transicional del futuro deberá incorporar mecanismos de participación ciudadana más sofisticados y marcos normativos que superen la dicotomía tradicional entre justicia retributiva y restaurativa.

Palabras clave: Carlos Santiago Nino, Ruti Teitel, justicia transicional, derecho comparado, debate jurídico.

Abstract

Although transitional justice is the result of the contributions of multiple authors and concrete historical experiences, the works of Ruti Teitel and Carlos Santiago Nino, due to the relevance of their theoretical contributions, acquire a foundational character for the study of transitional justice as a discipline that combines a diversity of knowledge. Therefore, the objective of this research was to reinterpret, from a hermeneutic and critical perspective, the main ideas on transitional justice present in the works of Ruti Teitel and Carlos Nino, comparing their theoretical and methodological approaches in the context of political processes of change. The conclusions highlight that Teitel and Nino's work provides valuable conceptual tools for this evolving field of study, especially about the dynamic relationship between law and politics during periods of change. Their contributions suggest that the transitional justice of the future should incorporate more sophisticated mechanisms of citizen participation and normative frameworks that overcome the traditional dichotomy between retributive and restorative justice.

Keywords: Carlos Santiago Nino, Ruti Teitel, transitional justice, comparative law, legal debate.

Introducción

En palabras de Binder (2013), el concepto de justicia transicional emerge como respuesta histórica a las atrocidades masivas del siglo XX, consolidándose tras los tribunales de Núremberg y Tokio que establecieron precedentes inéditos sobre la responsabilidad individual por crímenes internacionales. Aunque sus raíces conceptuales pueden rastrearse hasta la antigua Atenas, donde se prohibía el castigo de actos políticos para promover el olvido, la moderna justicia transicional adquiere relevancia específica después de la Segunda Guerra Mundial, en siglo XX, como mecanismo para confrontar violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Esencialmente, esta transformación paradigmática significó el abandono de amnistías generalizadas hacia modelos de accountability que priorizaban la dignidad de las víctimas y la reconstrucción del tejido social (Teitel, 2003). Por estas razones, en términos epistemológicos, la evolución conceptual refleja una tensión permanente entre las demandas de justicia retributiva y las necesidades pragmáticas de consolidación democrática en sociedades en transición dialéctica.

El surgimiento de este campo disciplinario (estudios de la justicia transicional) responde a la comprensión de que las transiciones políticas requieren mecanismos específicos que trasciendan los límites de la justicia ordinaria. De hecho, la institucionalización internacional de estos principios marcó un punto de inflexión en la comprensión global sobre cómo las sociedades deben enfrentar legados de represión sistemática y violaciones de los derechos fundamentales. De modo que, esta genealogía revela que la justicia transicional constituye una respuesta adaptativa a contextos de transformación política extraordinaria y no una forma especial o particular de justicia.

Para autores como Novaro (2015), la consolidación teórica y práctica de la justicia transicional alcanza su madurez durante las transiciones latinoamericanas de las décadas de 1980 y 1990, particularmente con los procesos democratizadores en Argentina, Chile y Uruguay. Este período histórico, caracterizado por el fin de dictaduras militares brutales, generó la necesidad urgente de desarrollar marcos normativos capaces de equilibrar las demandas de justicia, con los imperativos de estabilidad democrática. Por lo tanto, las experiencias pioneras en el Cono Sur demostraron que la sola alternancia de poder resultaba insuficiente para garantizar transiciones sostenibles, sin abordar el legado de violaciones masivas de derechos humanos. Por estas razones, la creatividad institucional desplegada en estos contextos incluyó desde comisiones de la verdad hasta programas de reparaciones de víctimas, estableciendo modelos replicables en otras latitudes. En líneas genérales:

Guillermo O’Donnell ha agrupado las transiciones a la democracia en América Latina en dos grandes categorías: aquellas que fueron precedidas y acompañadas de acuerdos entre los regímenes autoritarios en decadencia y las fuerzas democráticas, y aquellas en que esos acuerdos están ausentes, porque las fuerzas democráticas derrotaron en forma inapelable al autoritarismo (revolución), o porque este fracasó en forma también inapelable y debió abandonar apresuradamente el poder (derrumbe). (Novaro, 2015, p. 18).

En los procesos de transición hacia la democracia, la sociedad civil organizada asume un papel central e inesperadamente influyente. El activismo de agrupaciones defensoras de los derechos humanos, y en particular el de las Madres de Plaza de Mayo, logró convertir las exigencias de memoria y justicia en prioridades políticas imposibles de ignorar para los gobiernos posteriores a la dictadura militar (Demetrio, 2017). Este auge de movilización coincidió con el fortalecimiento de un sistema internacional de protección de derechos humanos y la consolidación de mecanismos de vigilancia global. La experiencia vivida en América Latina dejó en claro que la justicia transicional va mucho más allá de lo jurídico; se trata de un proceso político complejo donde es necesario encontrar equilibrios entre actores diversos y múltiples intereses.

El debate académico sobre justicia transicional se ha nutrido de numerosas perspectivas teóricas, aunque destacan especialmente las aportaciones de Ruti Teitel y Carlos Nino, quienes han logrado articular marcos conceptuales sólidos y multidisciplinarios que superan los límites tradicionales del derecho. Ambos reconocen que la justicia transicional se desarrolla en situaciones políticas excepcionales, donde las normas legales habituales resultan insuficientes para enfrentar la magnitud de las violaciones cometidas. Sin embargo, sus métodos de análisis y sus conclusiones presentan diferencias notables que enriquecen el campo de estudio, aportando herramientas complementarias para comprender y analizar los procesos de transición.

Mientras que Teitel (2003) y Teitel y Vegh (2024) adoptan un enfoque genealógico y comparativo, Nino (1985), se inclina por una argumentación basada en la filosofía política y la teoría penal. Estas divergencias no solo responden a cuestiones de estilo, sino que reflejan distintas concepciones sobre el papel del derecho en contextos de cambio político profundo. No obstante, la influencia de ambos autores ha trascendido el ámbito académico, impactando en la formulación de políticas públicas e instituciones en numerosos países. Su legado sigue siendo fundamental en los debates actuales sobre la responsabilidad de los perpetradores, la reparación colectiva y la construcción de paz tras los conflictos.

El objetivo de este trabajo es reinterpretar, desde una perspectiva hermenéutica y crítica, las ideas principales sobre justicia transicional presentes en las obras de Ruti Teitel y Carlos Nino, comparando sus enfoques teóricos y metodológicos en el contexto de procesos políticos de cambio. Este análisis busca desvelar dimensiones implícitas y tensiones conceptuales que la literatura especializada aún no ha explorado suficientemente. En consecuencia, las preguntas centrales de la investigación son las siguientes:

Desde esta perspectiva, el análisis comparativo de ambas posturas permitirá profundizar en los dilemas conceptuales que atraviesan el campo de la justicia transicional. Para ello, se emplea una metodología hermenéutica que facilita la identificación de los fundamentos filosóficos subyacentes en los argumentos de cada autor. En última instancia, este ejercicio interpretativo pretende generar nuevas síntesis teóricas que sirvan de guía para futuras investigaciones y políticas públicas en la materia. Cabe destacar que la metodología combina un análisis textual minucioso con una interpretación contextual, considerando tanto los aspectos teóricos como las aplicaciones prácticas de las propuestas estudiadas. Este enfoque, inspirado en los postulados exegéticos de Ricoeur (2008) y Beuchot (2015), permite alcanzar una visión integral de las contribuciones específicas de cada autor al desarrollo del campo disciplinario de la justicia transicional.

Este artículo de investigación está estructurado en cinco secciones principales. En primer lugar, se explora la evolución conceptual de la justicia transicional a través del pensamiento de Ruti Teitel, poniendo especial atención en la periodización histórica que propone y en sus repercusiones normativas para la interpretación actual de la justicia transicional. La segunda parte, se dedica a una revisión alternativa de la filosofía política de Carlos Nino, destacando sus aportes al pensamiento democrático y su relevancia para abordar los desafíos propios de las transiciones en Argentina. La tercera sección, se centra en un estudio comparativo que pone de relieve los puntos de encuentro, las diferencias y las posibles sinergias entre ambos enfoques teóricos. En la cuarta sección, se recogen las conclusiones, donde se sintetizan los resultados más relevantes y se reflexiona sobre su impacto en la evolución futura, tanto de la teoría como de la práctica en el ámbito de la justicia transicional. Finalmente, el artículo termina con una lista de referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente.

Genealogía teórica de la justicia transicional en la obra de Ruti Teitel: Periodización histórica e implicaciones normativas para la comprensión contemporánea de la JT

A lo largo de su obra, aun no traducida al español, Ruti Teitel construye un marco teórico genealógico para examinar la justicia transicional, en el cual establece una periodización de tres momentos históricos distintivos, cada uno marcado por transformaciones en las concepciones normativas, los mecanismos institucionales y los discursos predominantes durante procesos de cambio político. Su investigación pone de manifiesto que la justicia transicional no debe entenderse como una modalidad jurídica particular, sino como una manifestación de la justicia que se modifica y ajusta a circunstancias políticas excepcionales, en las cuales las violaciones sistemáticas de derechos fundamentales exigen intervenciones proporcionalmente extraordinarias. La teórica estadounidense, de origen argentino, plantea la existencia de una dinámica dialéctica entre las limitaciones del contexto político imperante y las posibilidades reales de materializar la justicia en cada escenario concreto.

Esta conceptualización permite comprender que los mecanismos de justicia transicional emergen como respuestas contextualizadas y pragmáticas, más que como aplicaciones rígidas de principios jurídicos universales. La propuesta de Teitel (2000) sugiere que la eficacia de estos procesos depende fundamentalmente de su capacidad para navegar las tensiones entre los ideales de justicia y las realidades políticas del momento histórico específico.

Imagen 1. Ruti Teitel.

Fuente: (Teitel, 2014b).

Definitivamente, para Teitel y Vegh (2024), la justicia transicional contemporánea enfrenta el dilema de mantener su legitimidad moral mientras se adapta a realidades fragmentadas y precarias. De ahí que, su marco teórico sugiere que futuras innovaciones institucionales deberán integrar dimensiones locales de la realidad, combinando reparaciones simbólicas con reformas estructurales, sin caer en instrumentalizaciones geopolíticas del derecho. Esta idea invita a repensar la relación entre derecho y el poder en sociedades de posconflicto, donde la justicia no solo responde al pasado, sino que construye futuros políticos inciertos.

Tras un examen detallado de su producción intelectual, es posible sostener que la propuesta teórica de Teitel combina perspectivas del derecho comparado, la filosofía política y el análisis institucional para evidenciar que los procesos de transición política crean espacios privilegiados para reconfigurar los vínculos entre el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía movilizada. Según Teitel (2014a), la justicia transicional presenta una cualidad constitutiva que supera su rol meramente reparativo, participando activamente en la formación de identidades políticas renovadas y en la elaboración de estructuras normativas orientadas al cambio. Esencialmente, su investigación demuestra que los dispositivos transicionales funcionan de manera dual: como mecanismos de rendición de cuentas y como instrumentos de diseño institucional. El enfoque de Teitel destaca que la justicia transicional debe conceptualizarse como un fenómeno dependiente del contexto que rechaza la aplicación de modelos universales (Teitel, 2003).

Periodización Histórica de la Justicia Transicional

La investigación de Teitel (2003) organiza la justicia transicional en tres momentos históricos conectados, cada uno caracterizado por circunstancias políticas particulares. El primer período, que emerge tras la Segunda Guerra Mundial, 1945, se distinguió por la creación de tribunales internacionales como los de Núremberg, los cuales enfatizaron la responsabilidad personal por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad dentro de un marco universalista de protección de derechos humanos. Teitel (2003) plantea que este modelo, pese a su carácter principalmente emblemático, sentó las bases para conectar la justicia con la reconstrucción de instituciones democráticas, aunque su implementación se vio restringida por las circunstancias excepcionales del período posterior al conflicto mundial. Aquí, su análisis evidencia que la justicia transicional se configuró como una respuesta flexible ante las crisis políticas, en lugar de constituir un marco normativo previamente establecido.

Durante el segundo momento, posterior al fin de la Guerra Fría, Teitel (2000) observa una reorientación hacia estrategias locales y restaurativas, ejemplificadas por las comisiones de la verdad implementadas en Sudáfrica y diversos países latinoamericanos. Esta fase, caracterizada por procesos de democratización, otorgó prioridad a la reconciliación por encima del castigo, ajustando las herramientas jurídicas a contextos donde las estructuras de poder previas mantenían considerable influencia. La autora resalta que, aunque estos mecanismos evitaron enfrentamientos judiciales directos, produjeron relatos colectivos que transformaron las identidades políticas existentes. Esta aproximación reveló que la justicia transicional trasciende su dimensión legal para convertirse entonces en un mecanismo de rearticulación política y simbólica del aparato estatal.

La fase final, que Teitel denomina “estado estable”, se desarrolla en escenarios de conflictos extendidos y procesos de globalización, donde la justicia transicional se incorpora como componente de sistemas legales híbridos, siendo la Corte Penal Internacional un ejemplo paradigmático (Teitel, 2014a). Teitel señala que esta etapa desdibuja los límites entre guerra y paz, extendiendo los mecanismos transicionales hacia situaciones que carecen de una transición política evidente. En este contexto, el derecho humanitario se entrelaza con políticas de seguridad internacional, creando tensiones entre la soberanía nacional y la responsabilidad internacional. Esta transformación evidencia una politización del derecho, donde la justicia transicional fluctúa entre funcionar como instrumento de estabilización y como catalizador de cambios estructurales.

Implicaciones Normativas y Críticas

La periodización desarrollada por Teitel (2000; 2003; 2014a) conlleva consecuencias normativas significativas. En primer lugar, desafía la noción de un modelo uniforme de justicia transicional, poniendo de relieve la naturaleza históricamente contingente de toda experiencia de justicia. Adicionalmente, al conectar cada fase con las dinámicas de poder correspondientes, su genealogía demuestra que los mecanismos transicionales emergen de procesos de negociación política, no de principios jurídicos abstractos. Esta perspectiva pragmática del derecho confronta aproximaciones idealistas que promueven estándares universales (Asamblea General de las Naciones, 1948), sin atender a las limitaciones contextuales, proponiendo alternativamente una ética contextualizada que privilegia la factibilidad por encima de la ortodoxia teórica-jurídica.

Filosofía política de Carlos Nino: Contribuciones a la teoría democrática y su aplicación a los dilemas transicionales argentinos

Carlos Santiago Nino (1943-1993) elabora una teoría jurídica y filosófica en la que concede prioridad a la función preventiva del castigo, por encima de su faceta retributiva. Desde esta perspectiva, argumenta que los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos encuentran su principal justificación en la capacidad de estos para resguardar y fortalecer la democracia en el futuro. Su participación directa como consejero del presidente Alfonsín, durante la etapa de transición en Argentina le otorga una visión singular, en la que se conjugan la solidez conceptual y la sensibilidad ante las exigencias políticas del momento. Como señala Gama (2011), Nino se opone de manera tajante a considerar que exista un deber moral absoluto de sancionar a los autores de crímenes de extrema gravedad, especialmente cuando dicho castigo podría poner en peligro la frágil estabilidad democrática que se intenta consolidar tras una transición política.

Imagen 2. Carlos Santiago Nino.

Fuente: (Diario Constitucional, 2022).

En su obra Fundamentos de Derecho Constitucional (1980), Carlos Santiago Nino propone que, en el contexto de un nuevo orden político, la prioridad debe ser evitar futuras violaciones a los derechos humanos, relegando a un segundo plano la satisfacción de las demandas retributivas. Su enfoque, de corte consecuencialista, evalúa las políticas de justicia transicional en función de su capacidad para consolidar la democracia y prevenir el retorno de prácticas autoritarias en la Argentina de la transición democrática.

Nino (1985), desarrolla una teoría sofisticada que vincula el derecho penal con la democracia, sosteniendo que los juicios por crímenes del pasado cumplen ante todo una función simbólica: evidencian el compromiso del nuevo régimen con el Estado de derecho. Así, Nino argumenta que la deliberación democrática es el mecanismo más eficaz para resolver conflictos sociales y evitar el resurgimiento del autoritarismo, en una línea que anticipa planteamientos posteriores de Habermas (1999). Su marco teórico integra filosofía moral, teoría democrática y análisis institucional, proporcionando una justificación normativa coherente para las políticas implementadas durante las transiciones.

En el plano filosófico, Nino (1985) fundamenta su pensamiento en un constructivismo ético que extrae principios normativos de las condiciones dialógicas del discurso moral. Inspirado por el neokantismo, sostiene que la legitimidad democrática surge de procesos deliberativos, donde la imparcialidad se garantiza a través de la participación equitativa de todos los involucrados en la toma de decisiones colectivas. Este enfoque rechaza el utilitarismo clásico, priorizando la inviolabilidad de la persona sobre el cálculo del bienestar agregado y estableciendo límites deontológicos a la acción estatal. Para Nino (1980), la autonomía individual no se reduce a la mera ausencia de coacción, sino que implica la capacidad de actuar dentro de estructuras institucionales que amplían las oportunidades de autodeterminación.

Durante la transición argentina posterior a 1983, Nino articuló una visión de la justicia transicional que privilegiaba la prevención de nuevos abusos por encima del castigo ejemplarizante. Como señala Allende (2022), su labor como asesor en el Juicio a las Juntas ilustra cómo concibió los procesos judiciales como herramientas simbólicas para reafirmar el Estado de derecho, sin perder de vista las limitaciones políticas impuestas por la persistencia del poder militar. Esta postura generó fricciones con sectores de derechos humanos que exigían justicia total, poniendo de manifiesto el dilema entre el idealismo normativo y el realismo político. Nino defendió que ciertas concesiones, como la Ley de Obediencia Debida, eran necesarias para evitar retrocesos autoritarios y permitir la consolidación de las instituciones democráticas.

En La constitución de la democracia deliberativa (1997), Nino profundiza su teoría deliberativa, concibiendo la democracia como un sistema epistémico capaz de producir decisiones colectivas moralmente superiores. Su modelo político otorga al diálogo público un papel fundamental, considerando las instituciones democráticas como foros donde los conflictos se resuelven mediante el intercambio de razones y no por la simple imposición de mayorías. Este planteamiento se distancia de los modelos agregativos, ya que exige que las preferencias individuales sean sometidas al escrutinio racional y depuradas de intereses incompatibles con el bien común. En contextos de transición, esta perspectiva legitima la creación de comisiones de la verdad como espacios donde la reconstrucción de la memoria colectiva reemplaza la violencia por la argumentación racional.

Según Cremonte (2024), la aplicación de la teoría de Nino en la transición argentina pone de relieve una paradoja fundamental, y es que, aunque su modelo deliberativo presupone condiciones de igualdad en el diálogo, los escenarios postautoritarios suelen estar marcados por profundas asimetrías que distorsionan la comunicación. Por ello, Nino combinó un idealismo constitucional con un pragmatismo político, aceptando restricciones temporales a la justicia para asegurar la supervivencia democrática. No obstante, insistió en que las concesiones fueran fruto de acuerdos amplios y no solo de pactos entre élites, dejando abierta la posibilidad de revisar los compromisos asumidos una vez consolidado el nuevo régimen.

En síntesis, Carlos Santiago Nino redefinió la democracia como un proceso dinámico de construcción deliberativa, donde las instituciones transicionales sirven como laboratorios para experimentar con el equilibrio entre justicia y estabilidad. Su legado doctrinal reside en demostrar que la legitimidad democrática no depende únicamente de procedimientos formales, sino de la capacidad de las instituciones para generar aprendizajes colectivos que prevengan el retorno del autoritarismo. Al articular filosofía moral, derecho penal y análisis político, la obra de Nino (1980, 1985, 1997) ofrece un marco integral para concebir las transiciones políticas como procesos abiertos de transformación ética y social.

Análisis comparativo entre Ruti Teitel y Carlos Santiago Nino: convergencias, divergencias y complementariedades

En términos generales, tanto Teitel como Nino coinciden en que la justicia transicional surge y opera en escenarios marcados por la excepcionalidad política, donde los marcos legales convencionales resultan insuficientes para enfrentar violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Ambos autores se distancian de la aplicación rígida de principios universales, defendiendo en cambio la necesidad de adaptar los mecanismos de responsabilidad penal a las particularidades de cada proceso de transición, de modo que la justicia se subordina a los imperativos políticos del cambio.

Esta coincidencia revela una visión compartida sobre el carácter contingente y contextual de la justicia transicional en momentos de cambio político profundo. No obstante, mientras Teitel (2003) explora esta idea a través de un enfoque histórico-comparativo, Nino (1997), fundamenta su postura en argumentos filosófico-políticos, especialmente en relación con la consolidación democrática en la Argentina, posterior a la dictadura. Así, el punto de encuentro central entre ambos reside en su rechazo a soluciones penales absolutistas que no consideran las limitaciones políticas y sociales propias de los contextos transicionales, subrayando la importancia de avanzar hacia un nuevo orden basado en el respeto a la dignidad humana.

Desde nuestra perspectiva, la diferencia más relevante entre ambos autores se encuentra en su manera de concebir el tiempo en la justicia transicional. Teitel (2003; 2014a) organiza su análisis en etapas históricas que responden a cambios geopolíticos globales, mostrando cómo cada periodo genera respuestas institucionales específicas. En contraste, Nino (1985) focaliza su análisis en el instante de la transición democrática argentina, resaltando la función preventiva del derecho penal como barrera frente a posibles retrocesos autoritarios.

Esta divergencia metodológica implica consecuencias normativas distintas. Por un lado, Teitel (2000), entiende la justicia transicional como un fenómeno en permanente transformación histórica, mientras que Nino (1980), la considera una herramienta temporal destinada a afianzar la democracia. En definitiva, Teitel adopta una perspectiva de largo plazo, mientras que Nino se concentra en la coyuntura política inmediata que le tocó vivir como intelectual comprometido con la superación definitiva del militarismo histórico.

Las posibilidades de complementariedad entre ambos enfoques se hacen evidentes cuando se articulan el análisis descriptivo y la prescripción normativa en el estudio de las transiciones. El método genealógico y comparativo de Teitel (2003), proporciona un marco histórico que permite entender la evolución de los mecanismos transicionales, mientras que la teoría política de Nino (1985) aporta criterios normativos para valorar la legitimidad de estos mecanismos en democracias concretas.

Esta combinación permite superar las limitaciones de cada enfoque por separado: el análisis histórico de Teitel se enriquece con la precisión normativa de Nino, y el consecuencialismo de Nino se amplía con la perspectiva diacrónica de Teitel. Como señala Girlando (2018), la integración de ambos marcos teóricos favorece una comprensión más consistente y matizada de los dilemas propios de la justicia transicional, aunando rigor teórico y sensibilidad ante el contexto.

Otra diferencia relevante se observa en sus concepciones sobre la relación entre justicia retributiva y reconciliación social en los procesos de transición. Teitel & Vegh (2024), proponen una visión pluralista que reconoce diversas formas de justicia, ajustadas a las condiciones políticas de cada caso, e incluyen mecanismos restaurativos y simbólicos que van más allá de la lógica punitiva tradicional.

Nino (1997), en cambio, mantiene una mirada más restringida, centrado en el derecho penal, aunque subordina la retribución a la necesidad de prevenir amenazas a la estabilidad democrática futura. Esta distinción pone de manifiesto diferentes ideas sobre el papel del Estado en la gestión del pasado autoritario: mientras Teitel resalta el componente social y cultural de la justicia transicional, Nino enfatiza su función jurídica e institucional en términos de gobernabilidad democrática. En consecuencia, la tensión entre ambos enfoques refleja debates más amplios sobre los alcances y límites del derecho en escenarios de transformación política excepcional.

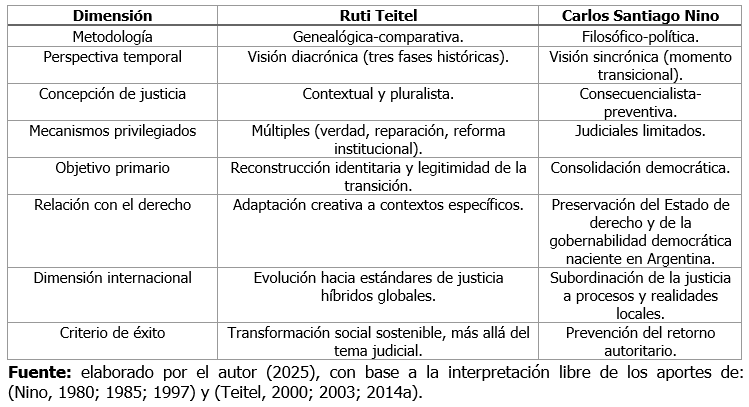

Cuadro Comparativo1.

Ruti Teitel y Carlos Santiago Nino.

En términos generales, la información recogida en el cuadro comparativo (No. 1) pone de manifiesto que, aunque tanto Teitel como Nino rechazan los enfoques universalistas, sus propuestas parten de fundamentos metodológicos y temporales claramente diferenciados, pero no por eso antagonicos. Teitel (2000), opta por una visión amplia que analiza la trayectoria histórica de la justicia transicional a escala global, mientras que Nino (1985), dirige su atención a la aplicación puntual de principios democráticos en contextos nacionales concretos de transición.

Esta disparidad se traduce en distintas concepciones sobre los mecanismos institucionales más idóneos para la JT. En lo concreto, Teitel (2000) aboga por respuestas diversificadas y adaptadas a cada realidad, mientras que Nino (1997) prioriza en una aplicación estratégica y selectiva del derecho penal. La combinación de ambas perspectivas de analisis sugiere que una teoría abarcadora de la justicia transicional debe integrar la sensibilidad histórica y contextual propuesta por Teitel, con la precisión normativa y democrática defendida por Nino, articulando así un análisis diacrónico junto con una orientación política ajustada a cada caso específico.

Conclusiones

El estudio comparativo de las ideas desarrolladas por Ruti Teitel y Carlos Santiago Nino pone de relieve dos enfoques teóricos que, si bien emergen desde tradiciones intelectuales y contextos históricos diferentes, coinciden en la necesidad de repensar los modelos tradicionales de justicia en situaciones de transición política. La propuesta genealógica de Teitel (2000), muestra cómo la justicia transicional ha evolucionado como respuesta a los dilemas entre el idealismo normativo y el pragmatismo político, configurándose como una forma jurídica que supera los límites habituales del derecho.

Por otro lado, la aportación de Nino al caso argentino ejemplifica cómo la teoría democrática deliberativa puede materializarse en contextos de cambio político, donde la legitimidad de las sanciones se fundamenta en el consenso social y en el debate público. Estos hallazgos indican que ambos autores reconocen el papel constitutivo del derecho durante las transformaciones políticas, alejándose de concepciones puramente instrumentales de la legalidad. En una mirada de síntesis, sus propuestas anticipan la necesidad de marcos normativos que integren de manera coherente consideraciones epistemológicas, éticas y políticas.

Las implicaciones de estas construcciones teóricas resultan especialmente relevantes para el desarrollo futuro de la justicia transicional, en un contexto contemporáneo donde las transiciones democráticas adoptan nuevas formas que cuestionan los paradigmas clásicos. La expansión de los mecanismos transicionales a democracias consolidadas que afrontan injusticias históricas sugiere una evolución hacia visiones más amplias de transformación social. Esta ampliación conceptual exige el desarrollo de marcos epistemológicos capaces de abordar no solo las violaciones masivas de derechos humanos, sino también las injusticias estructurales y sistemáticas que persisten incluso en sistemas democráticos formalmente establecidos.

En su conjunto, La obra de Teitel y Nino aporta herramientas conceptuales valiosas para esta ampliación, sobre todo en cuanto a la relación dinámica entre derecho y política durante los períodos de cambio. Sus contribuciones sugieren que la justicia transicional del futuro deberá incorporar mecanismos de participación ciudadana más sofisticados y marcos normativos que superen la dicotomía tradicional entre justicia retributiva y restaurativa.

La proyección internacional de estos marcos teóricos hacia escenarios futuros también plantea interrogantes sobre la institucionalización de la justicia transicional, como disciplina académica y práctica política. En el siglo XXI, el diseño de instituciones transicionales eficaces requiere tanto la incorporación de lecciones aprendidas de experiencias comparadas, como la adaptación a contextos específicos que pueden presentar desafíos novedosos. La convergencia entre las perspectivas de Teitel y Nino sugiere que las instituciones del futuro deberán equilibrar la legitimidad democrática con la efectividad técnica, integrando la deliberación pública con el conocimiento jurídico especializado.

En su conjunto, se trata de una propuesta que exige nuevos modelos de coordinación entre actores estatales, sociedad civil y organismos internacionales. Así, las contribuciones de ambos autores anticipan la necesidad de marcos institucionales más flexibles y adaptativos, capaces de responder a las particularidades de cada contexto sin renunciar a estándares normativos universalizables, siempre con el objetivo de dignificar a la persona humana.

La articulación entre las concepciones de justicia de ambos autores y sus respectivas visiones sobre el papel del derecho revela hermenéuticamente una tensión creativa entre universalidad y contextualidad que define la esencia misma de la justicia transicional. Mientras Teitel (2003) desarrolla una perspectiva constructivista que destaca cómo el derecho es simultáneamente moldeado y moldeador de los procesos de transición, Nino (1997) propone una teoría democrática que sitúa la legitimidad del derecho en su capacidad para canalizar la deliberación moral colectiva por el logro de espacios de democracia y libertad.

Esta diferencia de énfasis refleja concepciones distintas sobre la temporalidad de la justicia. Teitel (2000), privilegia la dimensión histórica y la contingencia política, mientras que Nino (1985), subraya la dimensión epistemológica y la búsqueda de verdades morales a través del proceso democrático. Sin embargo, ambos autores coinciden en rechazar tanto el formalismo jurídico que ignora las circunstancias políticas como el realismo político que instrumentaliza el derecho. A su manera, sus propuestas convergentes sugieren que la justicia transicional requiere una nueva teoría jurídica que integre consideraciones normativas y empíricas, reconociendo tanto los límites como las posibilidades transformadoras del derecho en contextos extraordinarios.

Concluyentemente, las diferencias metodológicas entre el genealogismo comparativo de Teitel (2014a), y el consecuencialismo democrático de Nino (1997), iluminan concepciones divergentes sobre la relación entre justicia, verdad y reconciliación, con profundas implicaciones para el diseño de políticas transicionales. El método genealógico permite a Teitel identificar patrones de continuidad y cambio en las respuestas jurídicas frente a la injusticia masiva, mostrando cómo diferentes contextos históricos han generado distintas concepciones sobre cuál es la respuesta adecuada al mal político. En contraste, el consecuencialismo democrático de Nino (1997), se orienta hacia la construcción de procedimientos deliberativos que maximicen la probabilidad de alcanzar decisiones moralmente correctas.

La disparidad metodológica entre Teitel y Nino refleja visiones opuestas sobre la naturaleza de la verdad en procesos transicionales. Mientras Teitel & Vegh (2024) adoptan un enfoque interpretativo que valora la diversidad de narrativas y la construcción social del significado, Nino (1985), defiende la existencia de verdades morales objetivas, accesibles mediante procesos deliberativos democráticos. En este sentido, la divergencia influye directamente en el diseño de instrumentos como comisiones de verdad y mecanismos de reconciliación, cuya eficacia depende de su capacidad para incorporar múltiples concepciones de justicia y verdad.

Un análisis hermenéutico de las propuestas de ambos autores revela coincidencias en la necesidad de crear marcos institucionales que articulen dimensiones retributivas, restaurativas y distributivas de la justicia. Así, ambos rechazan enfoques maximalistas que podrían comprometer la viabilidad política de las transiciones, priorizando en su lugar un equilibrio entre demandas contrapuestas. Igualmente, coinciden en destacar la participación ciudadana, el pluralismo institucional y la gradualidad temporal como pilares esenciales para procesos transicionales sostenibles. No obstante, persisten discrepancias en aspectos clave, como el rol de expertos versus ciudadanos en la toma de decisiones y la jerarquización de objetivos en contextos de tensión, reflejando debates más amplios en teoría democrática sobre soberanía popular versus experticia técnica.

Los retos actuales de la justicia transicional superan las categorías convencionales, exigiendo marcos epistemológicos renovados. La globalización de conflictos, las nuevas formas de violencia política y la erosión de las fronteras entre lo nacional e internacional cuestionan la aplicabilidad de modelos diseñados para transiciones estatales clásicas. A esto se suman las crisis democráticas en sistemas formalmente consolidados, el auge de autoritarismos electorales y polarizaciones extremas, que demandan adaptaciones conceptuales para emplear herramientas transicionales en contextos no tradicionales (Teitel & Vegh, 2024). Adicionalmente, problemáticas emergentes como crisis ambientales, migraciones masivas y avances tecnológicos generan injusticias que exceden los marcos tradicionales de derechos humanos, requiriendo orientaciones interdisciplinarias que integren perspectivas jurídicas, sociológicas y éticas sin perder especificidad teórica.

Allende, J. (2022). Carlos Nino: el jurista que concibió el Juicio a las Juntas. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/ideas/carlos-nino-el-jurista-que-concibio-el-juicio-a-las-juntas-nid15102022/

Asamblea general de las naciones. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Nueva York: ONU.

Beuchot, M. (2015). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. Diánoia, LX(74), 127-145. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58438810006

Binder, C. (2013). Introduction to the Concept of Transitional Justice. Transitional Justice. Experiences from African and the Western Balkans, 9-29. https://www.bmlv.gv.at/pdf_pool/publikationen/transitional_justice_sr_11_2013_03_c_binder.pdf

Cremonte, M. (2024). Carlos Nino, los filósofos y la política alfonsinista Entre Creonte y Antígona. Políticas de la Memoria, (24), 7-29. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.47195/862

Demetrio, I. (2017). Una historia de las Madres de Plaza de Mayo. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata. https://madres.org/wp-content/uploads/2020/03/Una-historia-de-las-Madres-de-Plaza-de-Mayo-autor-Demetrio-Iramaín.pdf

Diario Constitucional. (2022). Carlos Santiago Nino. Grandes Juristas: https://www.diarioconstitucional.cl/grandes-juristas/carlos-santiago-nino/

Gama, L. (2011). El modelo de democracia constitucional de Carlos Nino y sus implicaciones para la práctica judicial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 1(8), 233-257. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30086.pdf

Girlando, G. (2018). Transitional Justice and Human Rights: The Cases of Chile and Uruguay in a Comparative Constitutional Perspective. (Master’s Degree in International Relations – Major in Global Studies). LUISS. https://tesi.luiss.it/26777/1/633632_GIRLANDO_GIULIA.pdf

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa I. Madrid: Taurus.

Nino, C. (1980). Fundamentos de Derecho Constitucional. Astra.

Nino, C. (1985). La Validez del Derecho. Editorial Astrea.

Nino, C. (1997). La constitución de la democracia deliberativa. Editorial Gedisa. https://www.stafforini.com/nino/Nino%20-%20La%20constitución%20de%20la%20democracia%20deliberativa.pdf

Novaro, M. (2015). Transición democrática y legados autoritarios en Argentina, Chile y Uruguay. Ediciones Universidad de Salamanca, (33), 17-36. https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/71020

Ricoeur, P. (2008). Hermenéutica y Acción De la Hermenéutica del Texto a la Hermenéutica de la Acción. Buenos Aires: Prometeo.

Teitel, R. G. (2000). Transitional Justice. Oxford Univresity Press. https://acortar.link/CJDWCm

Teitel, R. G. (2003). Transitional Justice Genealogy. Harvard Human Rights Journal, 19, 69-94. https://acortar.link/0ANF6R

Teitel, R. G. (2014a). Transitional Justice Genealogy. Routledge. https://acortar.link/AqlpDK

Teitel, R. (2014b). Should nations pay the price for their leaders’ misdeeds? CNN: https://www.cnn.com/2014/07/25/opinion/teitel-world-war-i-collective-guilt

Teitel, R., & Vegh, V. (2024). Transitional Justice and Human Rights. New Yorw Law School, (1661), 460-484. https://digitalcommons.nyls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2667&context=fac_articles_chapters

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.

Notes

Este artículo se desarrolló en el marco de la III Cohorte Internacional del “Postdoctorado en Derechos Humanos de la Universidad del Zulia”, en el periodo abril de 2024, julio de 2025.