MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681

Volumen 5, Número 8, Edición Enero-junio de 2025

https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.8.13

Cómo citar:

Bracho, M.G. (2025). El debate contemporáneo del discurso de la dignidad humana en el pensamiento filosófico de Jürgen Habermas, Ernesto Garzón Valdés y Ronald Dworkin. Multiverso Journal, 5(8), 145-151.

https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.8.13

The contemporary debate on the discourse of human dignity in the philosophical thought of Jürgen Habermas, Ernesto Garzón Valdés and Ronald Dworkin

Mercy Gregoria Bracho

Comisario General del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.), Venezuela. Doctora en Seguridad Ciudadana. https://orcid.org/0009-0002-2461-1132. Email: mercybracho@yahoo.com

Recibido el 15/03/2025 - Aceptado el 02/05/2025

Resumen

En general, la dignidad humana se concibe como el valor intrínseco y absoluto del ser humano, constituyéndose en el cimiento de los derechos humanos y en la basa de la convivencia pacífica. Como es de suponer, este concepto ha evolucionado históricamente, distinguiéndose el modelo contemporáneo de dignidad humana de los modelos tradicionales anteriores. Mediante una hermenéutica documental, el objetivo de esta reflexión fue analizar el debate contemporáneo sobre la dignidad en el pensamiento filosófico de Habermas, Garzón Valdés y Dworkin, explorando sus convergencias y divergencias. En este contexto, surgieron preguntas, tales como: ¿En qué medida las concepciones comunicativas de Habermas sobre la dignidad humana superan las limitaciones del formalismo kantiano al situarla en un marco intersubjetivo? ¿Cómo resuelve Garzón Valdés la tensión entre el carácter absoluto que atribuye al principio de dignidad y los dilemas morales que emergen en situaciones extremas? Y ¿De qué manera la articulación que propone Dworkin entre dignidad, autonomía personal y derechos humanos ofrece respuestas a los desafíos de las sociedades plurales contemporáneas? En un tono personal, se concluye que el diálogo filosófico señala caminos fértiles para enfrentar desafíos bioéticos y políticos contemporáneos, donde la dignidad permanece como faro ético ineludible a toda acción racional.

Palabras clave: dignidad humana, pensamiento filosófico, Jürgen Habermas, Ernesto Garzón Valdés, Ronald Dworkin.

Abstract

In general, human dignity is conceived as the intrinsic and absolute value of the human being, constituting the foundation of human rights and the basis of peaceful coexistence. As can be expected, this concept has evolved historically, distinguishing the contemporary model of human dignity from previous traditional models. Through documentary hermeneutics, the aim of this reflection was to analyze the contemporary debate on dignity in the philosophical thought of Habermas, Garzón Valdés and Dworkin, exploring their convergences and divergences. In this context, questions arose, such as: To what extent do Habermas' communicative conceptions of human dignity overcome the limitations of Kantian formalism by situating it in an intersubjective framework? How does Garzón Valdés resolve the tension between the absolute character he attributes to the principle of dignity and the moral dilemmas that emerge in extreme situations? And how does the articulation proposed by Dworkin between dignity, personal autonomy and human rights offer answers to the challenges of contemporary plural societies? On a personal note, it is concluded that the philosophical dialogue points out fertile paths to face contemporary bioethical and political challenges, where dignity remains an inescapable ethical beacon for all rational action.

Keywords: human dignity, philosophical thought, Jürgen Habermas, Ernesto Garzón Valdés, Ronald Dworkin.

Introducción

La dignidad humana se concibe actualmente como el valor intrínseco y absoluto del ser humano, constituyéndose en el cimiento de los derechos humanos y en la basa de la convivencia pacífica. Como es lógico suponer, este concepto ha evolucionado históricamente, distinguiéndose el modelo contemporáneo de dignidad humana de los modelos tradicionales anteriores. Para Pele (2015), mientras que históricamente la dignidad podía estar vinculada a posiciones sociales o comportamientos virtuosos, el modelo actual la considera universal, inviolable e inalienable para todos los seres humanos, sin ninguna distinción. Como elemento medular del discurso ético-jurídico actual, la dignidad humana orienta la convivencia social y las políticas públicas, sirviendo como criterio supremo para evaluar la legitimidad de las instituciones en sociedades democráticas, basadas en el respeto a los derechos humanos.

Jürgen Habermas ha contribuido decisivamente a la comprensión de la dignidad humana al establecer una conexión interna entre esta noción moral y la concepción jurídica de los derechos humanos. Para Habermas (2012), la dignidad humana no es una expresión clasificatoria vacía, sino más bien la fuente genuina de la que derivan todos los derechos básicos, especialmente en la experiencia concreta de violaciones a esa misma dignidad. Desde nuestro punto de vista, su aportación más reveladora consiste en considerar la dignidad como un “portal” a través del cual la sustancia igualitaria y universalista de la moral se traslada efectivamente al derecho. A diferencia de Kant (2005), Habermas no limita la dignidad a la autonomía individual, sino que la integra en un contexto de comunicación y deliberación racional, situándola en un marco profundamente social, dialógico e intersubjetivo (Habermas, 1998).

En este orden de ideas, Ernesto Garzón Valdés elabora, al decir de Pérez Triviño (2007), una caracterización de la dignidad humana mediante un sistema axiomático de principios y reglas. Su tesis central propone que todos y solo los seres humanos vivos deben ser tratados por los demás y también por ellos como fines en sí mismos, imponiendo la obligación universal de defender la propia dignidad y la de otros.

Para Garzón Valdés (2006), la dignidad posee atributos esenciales, a saber: es innegociable, irrenunciable, inalienable e inviolable, no admite grados y es independiente de la conciencia personal o de la expresión comportamental de dignidad. Por estas razones ontológicas, el principio de dignidad en su visión filosófica tiene carácter absoluto, en consecuencia, las razones basadas en ella prevalecen sobre cualquier otra consideración, lo que puede conducir a situaciones dilemáticas en casos donde se contraponen obligaciones igualmente derivadas del respeto a la dignidad.

Por su parte, Ronald Dworkin (2010), desarrolla una visión de la dignidad humana ligada a su concepción unitaria del derecho, situándola como eje articulador entre la responsabilidad personal y los derechos colectivos. Para este destacado pensador, la dignidad exige respeto y fundamenta el derecho esencial del individuo a ser tratado como ser humano, lo que constituye un derecho humano básico en su construcción filosófica. Su conceptualización se vincula con la autonomía personal, entendida como capacidad para desarrollar una vida auténtica. De hecho, Dworkin (2010), sostiene que los derechos humanos derivados de la dignidad surgen como respuesta a circunstancias contingentes y valores culturales específicos, pero apuntan hacia algo no relativo; esto es, las condiciones necesarias para preservar la dignidad humana frente a diversas amenazas, estableciendo una relación entre universalidad y contexto específico.

En este orden de ideas, el objetivo de esta reflexión es analizar el debate contemporáneo sobre la dignidad humana en el pensamiento filosófico de Habermas, Garzón Valdés y Dworkin, explorando sus convergencias y divergencias. En este contexto, surgen preguntas cruciales, tales como:

Estas preguntas nos permiten evaluar hermenéuticamente la capacidad de cada propuesta para orientar discusiones actuales sobre derechos humanos y justicia, en el sentido integral de este concepto. Por lo demás, el presente trabajo se divide en tres secciones particulares pero interconectadas en la busca de la resolución del objetivo planteado. En la prima sección, se discuten las bases que sirven de marco conceptual al dialogo filosófico sobre la dignidad humana en general. En la segunda, se presentan las principales conclusiones de esta investigación, desarrollada a modo de ensayo critico; y, por último, se expone el índice de las referencias consultadas en orden alfabético.

Bases filosóficas para el debate de la dignidad

En principio, conviene aclarar que, la concepción habermasiana sitúa la dignidad humana en el marco de su teoría de la acción comunicativa, entendiendo que se realiza plenamente en la interacción social que se da entre personas libres e iguales (Habermas, 1999). Por lo tanto, el reconocimiento recíproco entre sujetos capaces de comunicación racional constituye la base del respeto a la persona. Habermas (1999; 2012) argumenta que la autonomía individual, aunque esencial, no puede realizarse fuera de un entorno de interacción social donde los individuos deliberan colectivamente sobre las normas que rigen sus vidas.

En definitiva, su análisis demuestra cómo la dignidad ha operado como puente epistemológico entre formulaciones morales y concreciones jurídicas en el desarrollo de los derechos humanos. Este planteamiento al mismo tiempo jurídico y filosófico aborda eficazmente las relaciones dialécticas entre moralidad y derecho en sociedades plurales, aunque podría presentar limitaciones al priorizar capacidades deliberativas, en personas y grupos vulnerables.

Por su parte, el sistema de Garzón Valdés aporta claridad conceptual al debate, resultando valioso para la aplicación jurídica concreta y la resolución de conflictos normativos. Su distinción entre tener dignidad y tener conciencia --de la propia dignidad-- es relevante para casos bioéticos complejos, como los que involucran a personas en estados vegetativos (Garzón Valdés, 2003). La fortaleza de su propuesta radica en la universalidad e igualdad que atribuye a la dignidad de todos los seres humanos vivos. No obstante, su insistencia en el carácter absoluto del principio genera dificultades en situaciones dilemáticas donde se enfrentan obligaciones morales derivadas del mismo principio. Garzón Valdés (2003), reconoce estos límites al analizar casos extremos, concluyendo que ciertas situaciones pueden resultar trágicamente irresolubles desde el punto de vista moral, lo que ofrece escasa orientación práctica para decisiones excepcionales.

Para Vargas del Carpio (2016), Dworkin integra la dignidad humana en una concepción coherente del derecho que supera la separación entre derechos morales y legales. Su originalidad vincula la dignidad con la responsabilidad personal de vivir bien, estableciendo un puente entre la dimensiones individual y colectiva de la vida. En su argumentación, evita fundamentaciones religiosas, situando la dignidad en un terreno compatible con sociedades plurales.

Sin embargo, y en nuestra opinión, presenta cierta ambigüedad al caracterizar los derechos humanos como contingentes mientras mantiene su fundamentación en un valor no contingente (Dworkin, 2010). Esta tensión entre universalidad y contextualismo no queda completamente resuelta, generando críticas desde posiciones universalistas y multiculturalistas. A pesar de estas limitaciones conceptuales, si es que esto representa una limitación, su perspectiva de análisis ofrece recursos valiosos para abordar conflictos jurídicos complejos, donde la dignidad opera como principio interpretativo central.

De cualquier modo, los tres filósofos coinciden en rechazar concepciones meramente formales de la dignidad humana, buscando dotarla de contenido sustantivo. Habermas (2012), destaca por su énfasis en la dimensión comunicativa; Garzón Valdés (2006), por su rigurosa sistematización conceptual; y Dworkin (2010), por su integración de la dignidad en una teoría comprensiva del derecho. Estas diferencias reflejan tradiciones filosóficas distintas: la teoría crítica frankfurtiana, el positivismo analítico, y el liberalismo igualitario, respectivamente. Un aspecto problemático común es su dificultad para articular la universalidad pretendida para la dignidad humana con la diversidad cultural característica de las sociedades contemporáneas. Esta tensión material y simbólica se manifiesta especialmente en cuestiones bioéticas donde los avances tecnológicos desafían concepciones tradicionales de lo humano, tal como lo afirma Martín Blanco (2012).

Los debates contemporáneos sobre dignidad humana evidencian la necesidad de superar dicotomías entre universalismo abstracto y relativismo radical. Las tres propuestas filosóficas analizadas señalan caminos para esta superación. Habermas ofrece un marco procedimental para la deliberación inclusiva; Garzón Valdés proporciona precisión conceptual para la aplicación jurídica; y Dworkin articula la dignidad con una teoría interpretativa del derecho, sensible a contextos específicos. La complementariedad de estas aproximaciones sugiere la posibilidad de una concepción más integral de la dignidad humana, capaz de responder a desafíos éticos, jurídicos y políticos actuales. Efectivamente, una concepción ecléctica de la dignidad humana podría preservar el núcleo normativo universal mientras permanece abierta a diversas concreciones culturales, evitando tanto la rigidez dogmática como la disolución relativista.

Las propuestas filosóficas de Habermas (2012), Garzón Valdés (2006) y Dworkin (2010), sobre la dignidad humana constituyen aportaciones esenciales para el pensamiento contemporáneo sobre derechos humanos y ética pública. Sus diferentes perspectivas teóricas permiten apreciar la complejidad del concepto y su relevancia para debates actuales en bioética, derecho constitucional y teoría democrática, entre otras áreas del saber. Mientras Habermas, por su parte, ofrece una concepción intersubjetiva basada en la comunicación, Garzón Valdés proporciona un sistema axiomático riguroso, y Dworkin integra la dignidad en una visión coherente del derecho y la moral.

El análisis comparativo básico revela tanto puntos de convergencia como tensiones irresueltas, especialmente en la articulación entre universalidad y contextualismo cultural, así como en la aplicación del principio de dignidad a casos difíciles. Por estas razones, futuros desarrollos teóricos deberán continuar este diálogo filosófico, buscando respuestas más integradoras a los desafíos contemporáneos que amenazan la dignidad humana en un mundo cada vez más complejo y tecnificado.

Conclusiones

Llegados a este punto, conviene responder a la pregunta: ¿En qué medida las concepciones comunicativas de Habermas sobre la dignidad humana superan las limitaciones del formalismo kantiano al situarla en un marco intersubjetivo? Sin lugar a duda, la propuesta de Habermas supera las limitaciones del formalismo kantiano al trasladar la dignidad humana del ámbito de la autonomía individual al espacio intersubjetivo de la comunicación racional.

Mientras Kant fundamentaba la dignidad en la capacidad racional a priori del sujeto moral, Habermas la ancla en prácticas deliberativas donde los individuos reconocen mutuamente su condición de interlocutores válidos. Este giro comunicativo permite resolver la tensión entre universalidad abstracta y aplicación concreta, de modo que, las normas jurídicas emergen de procesos democráticos inclusivos que materializan la igualdad moral en instituciones sociales.

A diferencia del imperativo categórico kantiano, que opera desde una perspectiva lógica, el enfoque habermasiano exige condiciones empíricas de simetría comunicativa, garantizando que las decisiones colectivas respeten la dignidad mediante la participación efectiva de todos los afectados. En consecuencia, la dignidad se actualiza, así como “principio arquitectónico” de órdenes jurídicos legitimados discursivamente, superando el riesgo de vacuidad formal que crítica Habermas en Kant.

En cuanto a la pregunta ¿Cómo resuelve Garzón Valdés la tensión entre el carácter absoluto que atribuye al principio de dignidad y los dilemas morales que emergen en situaciones extremas? Todo parece indicar que Garzón Valdés enfrenta la paradoja de su sistema axiomático al reconocer que el carácter absoluto del principio de dignidad genera conflictos irresolubles en situaciones extremas. En casos como el dilema del avión secuestrado —donde sacrificar pasajeros inocentes violaría su dignidad, pero omitir la acción causaría más muertes—, su marco normativo no ofrece criterios jerárquicos para decidir.

La solución propuesta consiste en admitir la naturaleza trágica de estos escenarios, mucho más cuando obligaciones derivadas del mismo principio colisionan, ninguna opción preserva íntegramente la dignidad humana, revelando límites estructurales de la ética. Esta conclusión problematiza la pretensión de universalidad práctica del sistema jurídico internacional, pues, aunque garantiza claridad conceptual, resulta insuficiente para orientar la acción en contextos de conflicto moral radical. Por lo tanto, la distinción entre tener dignidad y expresarla permite excluir gradaciones en el concepto, pero no mitiga su rigidez aplicativa ante realidades dilemáticas que suceden en la vida cotidiana.

Ante la pregunta ¿De qué manera la articulación que propone Dworkin entre dignidad, autonomía personal y derechos humanos ofrece respuestas a los desafíos de las sociedades plurales contemporáneas? Desde nuestro punto de vista filosófico, Dworkin articula dignidad, autonomía y derechos humanos mediante una teoría interpretativa que reconcilia universalismo normativo con pluralismo cultural (Dworkin, 2010). Sus principios de autorrespeto (vivir de acuerdo con valores propios) y autenticidad (asumir responsabilidad sobre la vida elegida) convierten la dignidad en eje que vincula ética individual con la justicia política. Esta práctica de conciencia responde a sociedades plurales al fundamentar derechos humanos en exigencias de dignidad que, aunque universales, admiten manifestaciones diversas según contextos históricos y culturales.

Finalmente, al definir los derechos como “contrafácticos y contingentes” —universales en su fundamento, pero flexibles en su concreción—, Dworkin evita tanto el relativismo como el dogmatismo. En este sentido, las instituciones deben garantizar condiciones mínimas para la autonomía personal, adaptando su implementación a circunstancias locales sin comprometer el núcleo duro de la dignidad humana y menos aún de la dignidad de la vida en general.

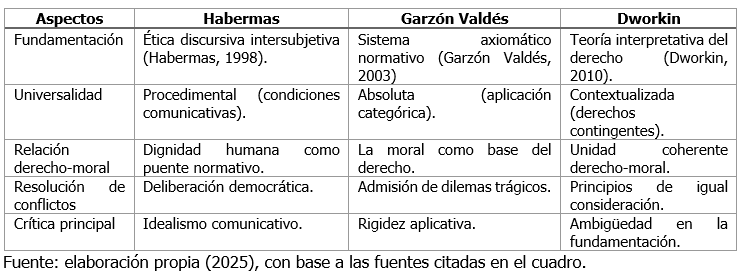

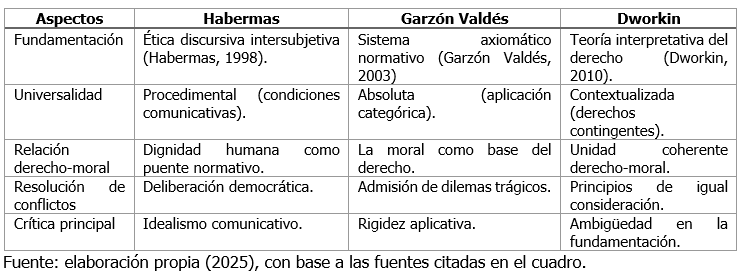

Cuadro comparativo 1.

Núcleos conceptuales y divergencias en los autores abordados.

El cuadro 1 revela que los tres autores comparten el rechazo a concepciones instrumentales de la dignidad humana, defendiendo su carácter universal y normativo. Sin embargo, sus estrategias teóricas difieren radicalmente: por ejemplo, Habermas prioriza en los procesos deliberativos y democráticos; Garzón Valdés construye un sistema de reglas absolutas, y Dworkin integra la dignidad en una teoría jurídica sensible a los diferentes contextos.

Mientras Habermas y Dworkin aceptan cierta flexibilidad aplicativa —procedimental el primero, interpretativa el segundo—, Garzón Valdés mantiene un rigor lógico que sacrifica la capacidad resolutiva en casos límite. En la tensión entre universalismo y pluralismo, Dworkin ofrece el marco más apto para sociedades diversas al vincular derechos humanos con exigencias de dignidad adaptables culturalmente. No obstante, los tres modelos complementan vacíos recíprocos. Aquí, el intersubjetivismo habermasiano mitiga el formalismo kantiano; el rigor conceptual de Garzón Valdés previene relativismos, y el contextualismo dworkiniano humaniza la aplicación normativa. En consecuencia, el diálogo teórico y filosófico señala caminos fértiles para enfrentar desafíos bioéticos y políticos contemporáneos donde la dignidad permanece como faro ético ineludible a toda acción política y jurídica que busca mejorar, en esencia y existencia, a las civilizaciones humanas.

Dworkin, R. (2010). Keynote address. Justice for Hedgehogs. Boston University Law Review, 90, 469-477.

Garzón Valdés, E. (2003). Lo íntimo, lo privado y lo público. Revista Claves de Razón Práctica, (137), 1-50. https://acortar.link/xhuUKX

Garzón Valdés, E. (2006). ¿Cuál es la relevancia moral de la dignidad humana? México DF: Fontamara.

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Barcelona: Trotta.

Habermas, J. (1999). teoría de la acción comunicativa I. Madrid: Taurus.

Habermas, J. (2012). El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. Diánoia, 55(64), 03-25.

Kant, E. (2005). Crítica de la razón pura (prologo y traducción Pedro Rivas). Barcelona: Taurus Pensamiento.

Martín Blanco, S. (2012). Reflexiones morales sobre los animales en la filosofía de Martha Nussbaum. Revista de Bioética y Derecho, (25), 59-72. https://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n25/bioetica_animal.pdf

Pele, A. (2015). La dignidad humana: modelo contemporáneo y modelos tradicionales. Revista Brasileira de Direito, 11(2), 7-17. DOI: 10.18256/2238-0604/revistadedireito.v11n2p7-17

Pérez Triviño, J. L. (2007). La relevancia de la dignidad humana. Un comentario. DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, (30), 159-163. https://acortar.link/1awdqU

Vargas del Carpio, A.M. (2016). La concepción “unitaria” del Derecho y la dignidad en Dworkin. Presentado en Duodécima Jornadas Internacionales de Derecho Natural: Ley Natural y Dignidad Humana. Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3052/1/concepcion-unitaria-derecho-dignidad-vargas.pdf

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.

Este artículo se desarrolló en el marco de la III Cohorte Internacional del “Postdoctorado en Derechos Humanos de la Universidad del Zulia”, en el periodo abril de 2024, julio de 2025.