MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681

Volumen 5, Número 9, Edición Julio-diciembre de 2025

https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.9.12

Cómo citar:

Farfán Pinoargote, D.F. (2025). Visiones de la dignidad humana en Immanuel Kant y Jürgen Habermas. Multiverso Journal, 5(9), 111-123. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.9.12

Visions of human dignity in Immanuel Kant and Jürgen Habermas

Dayton Francisco Farfán Pinoargote

Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador. https://orcid.org/0000-0001-5210-335X. Email: dffarfan@sangregorio.edu.ec

Recibido el 16/06/2025 - Aceptado el 23/08/2025

Resumen

Aún en el siglo XXI, el impacto que Immanuel Kant y Jürgen Habermas han tenido en el desarrollo del discurso actual acerca de la dignidad humana adquiere una vigencia inusitada para entender la evolución normativa y filosófica de los derechos humanos. Bajo estas premisas argumentativas, el objetivo de la investigación consiste en examinar de manera crítica la concepción de la dignidad del ser humano a partir de una interpretación hermenéutica de las obras selectas de ambos pensadores. Este objetivo se traduce en preguntas como: ¿cómo las ideas de dignidad humana, en Kant y Habermas, representan una base firme para los derechos fundamentales? Metodológicamente se trata de una investigación hermenéutica y comparativa, desarrollada en el marco de la historia de las ideas. En las conclusiones se afirma que, al menos en términos filosóficos, la confluencia de autonomía y deliberación proporciona los fundamentos conceptuales más esperanzadores para concebir un contrato social del siglo XXI, fundamentado en el respeto genuino a la dignidad y libertad de los seres racionales y no racionales.

Palabras clave: dignidad humana, derechos fundamentales, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, ideas filosóficas.

Abstract

Even in the 21st century, the impact that Immanuel Kant and Jürgen Habermas have had on the development of the current discourse on human dignity takes on unusual relevance for understanding the normative and philosophical evolution of human rights. Under these argumentative premises, the objective of the research is to critically examine the conception of human dignity based on a hermeneutic interpretation of selected works by both thinkers. This objective translates into questions such as: How do Kant and Habermas' ideas of human dignity represent a firm basis for fundamental rights? Methodologically, this is a hermeneutic and comparative investigation, developed within the framework of the history of ideas. The conclusions affirm that, at least in philosophical terms, the confluence of autonomy and deliberation provides the most promising conceptual foundations for conceiving a 21st-century social contract based on genuine respect for the dignity and freedom of rational and non-rational beings.

Keywords: human dignity, fundamental rights, Immanuel Kant, Jürgen Habermas, philosophical ideas.

Introducción

La influencia que han ejercido Immanuel Kant y Jürgen Habermas en la configuración del discurso político contemporáneo, sobre la dignidad humana, resulta, al menos para quien suscribe este trabajo, primordial para comprender la evolución normativa y filosófica de los derechos humanos (Bobbio, 1989). En palabras de Iracheta (2021), Kant introdujo una visión renovadora al situar la dignidad como un valor inherente a la racionalidad y a la autonomía de la persona, desplazando concepciones medievales jerárquicas u honoríficas; cimentando así la moralidad moderna sobre bases universales, racionales y no contingentes. Este argumento teórico permitió que la dignidad emergiera como un principio rector y, no solo como una cualidad accesoria, abriendo el terreno para debates normativos y éticos de alcance global.

Posteriormente en el siglo XX, Habermas (1998; 2010) expande el alcance y significado de estas ideas, al incluir la dignidad en su teoría de la acción comunicativa, enfatizando con razón, la naturaleza intersubjetiva y deliberativa de los derechos humanos. Para este filósofo alemán, la dignidad se vuelve genuinamente efectiva cuando las personas participan de manera libre en procesos de argumentación colectiva y consensuada (Habermas, 1999), lo que conlleva un desplazamiento de lo individual a lo social en la interpretación de la base de los derechos humanos. De este modo, no es solo cuestión de mantener la autonomía personal, sino de asegurar que cada individuo sea considerado un interlocutor legítimo, en el ámbito público, colocando la dignidad humana como el núcleo de la validación democrática y de la ética pública.

En este marco filosófico, característico de la modernidad occidental, el propósito de este estudio es examinar de manera crítica la concepción de la dignidad del ser humano a partir de una interpretación hermenéutica de las obras de Immanuel Kant y Jürgen Habermas. Ante este objetivo, emergen tres preguntas filosóficas esenciales: ¿cómo las ideas de dignidad humana, en Kant y Habermas, representan una base firme para los derechos fundamentales? ¿De qué forma se articula la tensión entre autonomía individual y deliberación colectiva en sus respectivas conceptualizaciones? ¿Es posible identificar elementos comunes o divergentes que orienten una ética contemporánea de la dignidad humana en su aplicación universal? Intentaremos responder a estas cuestiones en las páginas que siguen.

La justificación de esta investigación radica, tanto en la imperiosa necesidad ética de robustecer las discusiones sobre los principios normativos de los derechos humanos, como en la obligación epistemológica de analizar críticamente las categorías mediante las cuales conceptualizamos la dignidad. Aunque a primera vista el significado de la dignidad humana puede parecer obvio, el examen critico de sus orígenes filosóficos muestra complejidades y divergencias interpretativas, esenciales y no accidentales, para la formulación de políticas y fundamentos jurídicos en sociedades diversas y democráticas. En este marco argumentativo, la reflexión sugerida refuerza la habilidad de discernir y justificar principios éticos claros, desde el análisis crítico y el diálogo entre disciplinas, favoreciendo así respuestas más complejas y adecuadas a los retos contemporáneos.

La estructura en la que se organizó el presente artículo científico sigue el formato estándar para investigaciones de alto impacto en ciencias humanas: en un primer momento, se presenta el estado del arte; seguidamente, la metodología, en tanto estrategia hermenéutica y comparativa adoptada para la compresión y el análisis crítico de las fuentes primarias y secundarias seleccionadas sobre el tema. La discusión de los hallazgos se desarrolló con base a las preguntas formuladas y que emergen, directamente, del objetivo general de la investigación. Por último, se muestran las conclusiones y sugerencias para investigaciones futuras; y un apartado final de referencias bibliográficas rigurosamente seleccionadas. A pesar de sus limitaciones, esta articulación permite ofrecer una visión integral, reflexiva y sistemática que aporte al avance doctrinal del conocimiento filosófico sobre la dignidad, como fuerza normativa en la construcción de los derechos humanos.

Estado del arte

En el panorama de la filosofía de la dignidad humana, la obra kantiana (Kant, 2007a), suele ocupar un lugar central por su radicalidad y relevancia normativa. Frente a la tentación de disolver la dignidad en categorías utilitaristas o contextuales, Kant la sitúa como el fundamento último de la moral —un valor absoluto e incondicionado—, diferenciando de modo taxativo entre aquellos seres dotados de razón, capaces de autolegislación, y los objetos cuyo valor sólo es relativo. Tal como sostiene Iracheta (2021), esta visión ubica a la dignidad como propiedad exclusiva de la persona, cancelando cualquier posibilidad de reducir la humanidad como objeto de manipulación jurídica o simple medio instrumental. Haciendo una interpretación de Kant, afirma que:

…se trata de un concepto, como lo pone Joel Feinberg, que “existe previo a, o independiente de, cualquier tipo de regla legal o constitucional”. Siendo así, la dignidad no solo tendría que ser reconocida, dada la propia idea de origen ontológico que refleja, antes que cualquier ley jurídica –por lo que su defensa no es de naturaleza jurídica– sino que, más aún, tendría que ser precisamente el valor por el cual las leyes jurídicas y constitucionales se hacen y ejecutan. Si pensamos (junto con Feinberg y Sen) que los derechos humanos mismos son derechos morales, entonces es claro que deberían ser reconocidos por todo orden jurídico y constitucional, en su totalidad como derechos y no solo en consideración del valor de la dignidad, como los propios fundamentos de las leyes jurídicas y constitucionales mismas. (Iracheta, 2021, p. 30)

No obstante, la reflexión kantiana sobre la dignidad, tal como argumenta Ferrater Mora (2004) y Russell (2002), es mucho más compleja y sugerente de lo que podría parecer en un primer vistazo positivista. El concepto kantiano, al desplazar el locus de la dignidad hacia la autonomía y la autoimposición de la ley moral, abre un horizonte de exigencias recíprocas, toda vez que, sólo se es digno en la medida en que también se reconoce la dignidad en el otro. De ahí que la dignidad, más que un principio abstracto, se convierta en la clave operacional para una ética del respeto universal, constituyendo la base moral que posibilita la formulación de derechos humanos.

Sin embargo, es necesario reiterar que, desde el punto de vista de la filosofía moral de Kant, el término “dignidad” no posee la importancia pretendida por quienes intentan usarlo como un elemento moral legitimador en el discurso actual de los derechos humanos. En efecto, la comprensión que tiene Kant del concepto de “dignidad” es una comprensión socio-política que es extendida, mediante una analogía, al ámbito moral. “Dignidad”, entonces, es un término que, en Kant, tiene raíces más socio-políticas que morales. (Aguirre-Pabón, 2011, p. 72)

Ya en la tradición habermasiana, la mirada sobre la dignidad humana da un giro hacia la comunicación, la intersubjetividad y las condiciones de posibilidad del consenso público. Habermas, al decir de Espinoza (2024), rescata el influjo kantiano, pero lo proyecta hacia el horizonte de la praxis discursiva, de esta manera, la dignidad no se funda solamente en el estatuto racional, sino en la capacidad real de acceder como iguales a procesos de deliberación inclusiva (democracia deliberativa). Aquí, la ética del discurso redefine la dignidad como reconocimiento mutuo e igualdad de interlocutores, y en ese tránsito crítica cualquier forma de restricción social, política o económica que condicione la participación en la esfera pública (Habermas, 2010).

El pensamiento habermasiano se erige, entonces, como una propuesta sofisticada para resolver la transición entre el plano moral y el plano jurídico. A través de este giro comunicativo (Habermas, 1999), la dignidad deja de ser una prerrogativa individual para convertirse en el eje transversal que sostiene las estructuras democráticas y los derechos sociales. Todo proceso normativo para Habermas (1999) debe preservar, en consecuencia, la posibilidad de participación, inclusión y argumentación pública de todos los afectados, so pena de perder legitimidad ética en sus resultados. En este orden de ideas:

…Habermas apela a la estructura dialógica del lenguaje como fundamento del conocimiento y de la acción, con esto se incluye dentro de la corriente del así llamado 'giro lingüístico' en filosofía. Como resultado extrae el concepto de acción comunicativa donde la racionalidad está dada por la capacidad de entendimiento entre 'sujetos capaces de lenguaje y acción' mediante actos de habla cuyo trasfondo es un 'mundo de la vida' de creencias e intereses no explícitos y acríticamente aceptados por las comunidades de comunicación. (Fernández, 1997, p. 27)

Uno de los aspectos nodales en la propuesta habermasiana (Habermas, 2010), es el énfasis en la justicia procedimental, y es que, el respeto a la dignidad implica un compromiso práctico con los procedimientos inclusivos donde la voz de cada ciudadano adquiere rango vinculante. Así, la dignidad humana no sólo justifica los derechos individuales básicos, sino que también orienta la producción de instituciones centradas en la igualdad y el pluralismo, articulando lo jurídico, lo político y lo ético en una única arquitectura social.

Las fuentes consultadas permiten entender que, el arte de pensar la dignidad humana, desde Kant y Habermas, muestra tanto convergencias como tensiones insoslayables. Mientras Kant (2007a) radicaliza la autonomía como fuente última de dignidad y derechos, Habermas (2010) extiende esa dignidad al dominio relacional de la comunicación y la democracia, reclamando procedimientos incluyentes e igualitarios como garantía de respeto efectivo. Ambas tradiciones, a pesar de sus diferencias espaciotemporales, consolidan el valor universal de la dignidad, pero sugieren caminos distintos para su actualización histórica y normativa, dejando abierta la tarea de su reinterpretación crítica a la luz de los retos contemporáneos.

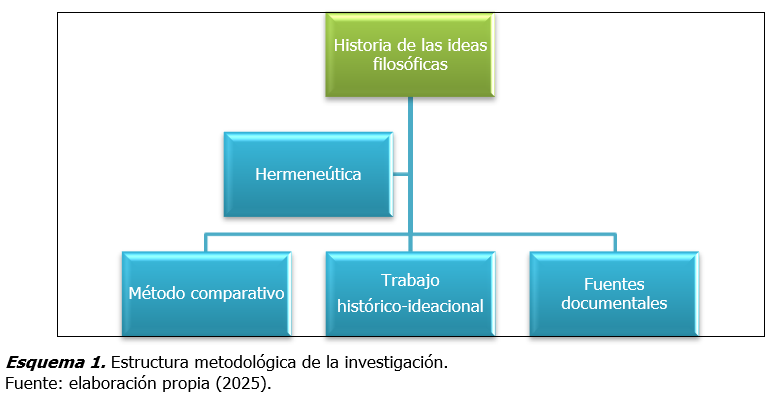

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo las coordenadas disciplinares de la historia de las ideas filosóficas, partiendo del supuesto de que la dignidad humana representa una de las nociones más influyentes para el desarrollo de las civilizaciones occidentales y su arquitectura jurídica y moral. En palabras de Cerutti (1997), esta perspectiva permite identificar el origen conceptual de la dignidad, y más importante aún, las transformaciones de su significado a lo largo del tiempo, atendiendo tanto a su inscripción en contextos sociohistóricos particulares, como a su refracción en debates filosóficos contemporáneos. El trabajo histórico-ideacional ofrece así un marco propicio para rastrear, desde sus raíces clásicas, hasta su recepción moderna, el tránsito de la dignidad humana como valor normativo y principio ético fundamental.

Para comprender plenamente la génesis y el desarrollo de las ideas modernas sobre la dignidad humana, la hermenéutica se asumió como herramienta exegética y arte interpretativo que facilita la reconstrucción crítica de los textos filosóficos citados. Un enfoque hermenéutico exige aplicar tanto la crítica interna de las fuentes —analizando las estructuras argumentativas y presupuestos filosóficos— como la crítica externa, que vincula los textos con los movimientos sociales, coyunturas históricas y contextos intelectuales en los que emergen (Halkin, 1993). Así, la metodología se orientó por el principio de que los documentos y obras filosóficas son expresiones vivas de un tiempo y espacio, cuyo sentido sólo puede captarse mediante una interpretación rigurosa y situada.

El método comparativo, tal como lo presentan Piovani y Krawczyk, (2017), referentes en esta investigacion, utilizado de manera consistente, facilitó la identificación de las similitudes y diferencias entre las ideas de Kant y Habermas acerca de la dignidad humana. Dicho proceso determina las particularidades filosóficas que caracterizan a cada autor, así como las circunstancias históricas que afectan la elaboración de sus ideas. Al cotejar las propuestas kantianas y habermasianas, se obtiene una perspectiva más precisa y detallada sobre los consensos y desacuerdos filosóficos en relación con el valor de la dignidad, lo que permite la construcción crítica de argumentos y, al mismo tiempo, la creación de síntesis conceptuales novedosas obre este tema.

En definitiva, esta investigación, de diseño metodológico cualitativo, se organizó en varias etapas: primero, una revisión exhaustiva de la literatura filosófica sobre la dignidad humana; segundo, la selección y análisis hermenéutico de fuentes primarias y secundarias relevantes; tercero, la comparación sistemática de las propuestas de Kant y Habermas; cuarto, la elaboración de matrices temáticas para contrastar argumentos; y finalmente, la redacción de los resultados y la discusión crítica. Cada fase implicó una interacción continua entre teoría, evidencia documental y reflexión crítica por parte del autor, propiciando hallazgos complejos y bien fundamentados, más allá de la brevedad del artículo.

Visiones de la dignidad humana en Immanuel Kant y Jürgen Habermas

En principio, la comprensión kantiana de la dignidad humana surge con particular fuerza en la Fundamentación para una metafísica de las costumbres (Kant, 2007b), donde el filósofo de Königsberg establece una distinción categórica entre aquello que posee precio y aquello que tiene dignidad. En el célebre pasaje del reino de los fines, Kant señala:

En el reino de los fines todo tiene o un precio o una dignidad. En el lugar de lo que tiene un precio puede ser puesta otra cosa como equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio, y por tanto no admite nada equivalente, tiene una dignidad. (Kant, 2007b, pp. 47-48)

Desde nuestro punto de vista, esta formulación argumentativa revela la radicalidad de su propuesta: la dignidad no es una propiedad gradual o contingente, sino un valor absoluto e inconmensurable que distingue a los seres racionales de cualquier otro objeto en el mundo natural. En consecuencia, el fundamento último de esta dignidad reside, según Kant (2007b), en la autonomía moral del ser racional, entendida como la capacidad de darse a sí mismo la ley moral universal. La autonomía kantiana trasciende la simple libertad de elección para convertirse en una forma de “autolegislación racional”, donde el sujeto no se somete a imperativos heterónomos, sino que actúa según principios que él mismo puede reconocer como universalmente válidos.

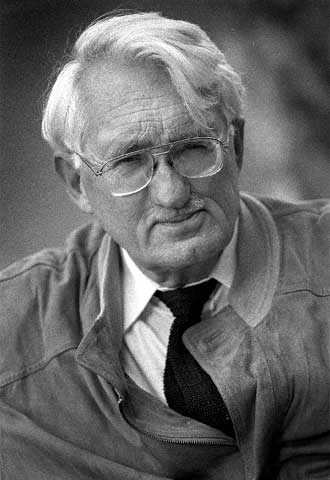

Imagen 1. Immanuel Kant.

Fuente: (Montagud, 2020).

En este orden de ideas, como indica expresamente en la Fundamentación: “La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional” (Kant, 2007b, p. 49). En términos hermeneúticos, esta concepción, que deviene como un imperativo categórico, permite una comprensión de la dignidad que no depende de características empíricas o contingentes del fenómeno, sino que se asienta en la estructura esencial misma de la racionalidad práctica.

La segunda formulación del imperativo categórico —“obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca solamente como un medio”— (Kant, 2007b, p. 42) constituye quizás la expresión más influyente del pensamiento kantiano sobre la dignidad humana. Esta máxima no simplemente prohíbe la instrumentalización humana, sino que establece un deber positivo de reconocimiento del valor intrínseco de todo ser racional. Y es que, el concepto de “humanidad” (Menschheit) al que se refiere Kant (2007b), no designa la especie biológica, sino la capacidad racional y moral que define a la persona como sujeto ético. De este modo, la dignidad kantiana establece un criterio normativo que trasciende diferencias culturales, históricas o sociológicas, ofreciendo en su desarrollo un fundamento universal para la ética y el derecho.

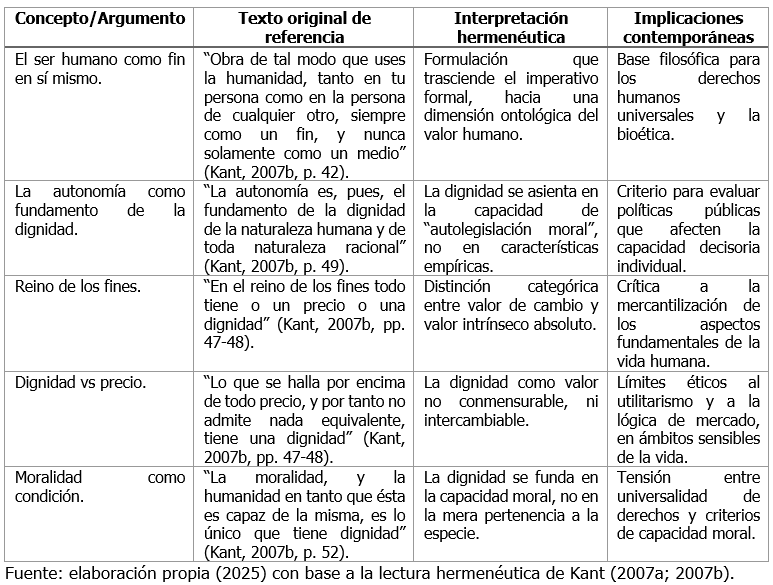

Cuadro 1.

Ideas generales de Kant sobre la dignidad humana

El cuadro 1 presentado revela a la comprensión la extraordinaria coherencia y profundidad del sistema ético kantiano, donde cada argumento sobre la dignidad humana se articula, de manera orgánica, para construir una arquitectura moral de notable solidez conceptual. La interpretación hermenéutica muestra cómo Kant (2007a; 2007b), logra trascender las limitaciones del formalismo moral al anclar la dignidad, en la estructura misma de la racionalidad práctica, estableciendo así un puente entre la dimensión ontológica del ser humano y sus implicaciones normativas concretas.

Particularmente significativo resulta el hecho de que las implicaciones contemporáneas de estos argumentos mantengan, una vigencia sorprendente, desde la fundamentación de los derechos humanos hasta la crítica de la mercantilización de la vida, lo que sugiere que la propuesta kantiana no es una simple construcción histórica sino, y esto es lo fundamental, un marco conceptual operativo para abordar los dilemas éticos del presente. Sin embargo, el cuadro 1 también evidencia una tensión inherente en el pensamiento kantiano: mientras que la universalidad de la dignidad se presenta como incondicional, su fundamentación en la capacidad moral introduce criterios que podrían generar exclusiones problemáticas, planteando interrogantes sobre la aplicabilidad práctica de esta concepción en contextos de diversidad cognitiva, cultural o de desarrollo moral.

En lineas generales, el pensamiento habermasiano sobre la dignidad humana se desarrolla como una compleja mediación entre la herencia kantiana y las exigencias de las sociedades democráticas contemporáneas. En Facticidad y Validez (Habermas, 1998), Habermas articula la dignidad humana como: “Un concepto puente que media entre el mundo de la moral y el derecho” (p. 148), sugiriendo que la dignidad no constituye simplemente un principio moral abstracto, sino el mecanismo operativo, mediante el cual las intuiciones éticas se traducen en instituciones jurídicas concretas. Desde nuestra mirada particular, dicha formulación resulta particularmente reveladora porque indica que Habermas no concibe la dignidad como un valor estático, sino como un principio dinámico que se actualiza históricamente mediante procesos de constitucionalización y democratización. De este modo, la dignidad habermasiana trasciende el formalismo kantiano, al situarse en el terreno de la praxis política concreta.

Imagen 2. Jürgen Habermas.

Fuente: (The Foundation for Constitutional Government Inc, s.f.)

La fundamentación intersubjetiva de la dignidad emerge con claridad en la Teoría de la acción comunicativa (Habermas, 1999), donde establece que: “Los procesos de entendimiento buscan un acuerdo que dependa de la aprobación racionalmente motivada al contenido de una aseveración” (p. 368). Esta perspectiva comunicativa implica que la dignidad humana no se funda en propiedades ontológicas individuales, sino en las condiciones intersubjetivas que posibilitan el reconocimiento recíproco y el consenso racional, en el espacio público.

Para Habermas (2010), la dignidad se realiza auténticamente cuando los individuos pueden participar como iguales en los espacios democráticos de deliberación pública, donde sus argumentos son considerados según criterios (cualitativos e intersubjetivos) de validez y no según jerarquías sociales o económicas. Esta concepción democratiza radicalmente la noción kantiana al desplazar el locus de la dignidad, desde la autonomía individual hacia la inclusión comunicativa en sistema político democrático y participativo.

El análisis de la tensión entre facticidad y validez constituye uno de los aportes más originales de Habermas a la comprensión contemporánea de la dignidad humana. Como señala en Facticidad y Validez (Habermas, 1998), “la tensión entre facticidad y validez... se inscribe en el derecho mismo” (p. 63), lo que significa que los derechos fundamentales deben ser simultáneamente efectivos socialmente y legítimos racionalmente. En esta perspectiva jurídico-filosófica, la dignidad humana no puede reducirse ni a la imposición coactiva ni al consenso fáctico, sino que requiere un equilibrio dinámico entre ambos polos. Habermas (2010; 1998) propone así una concepción procesual de la dignidad que se verifica en la capacidad de las instituciones democráticas para generar legitimidad, mediante procedimientos inclusivos, ofreciendo herramientas conceptuales (democracia deliberativa) para evaluar críticamente, tanto el autoritarismo como la tecnocracia despolitizada.

Cuadro 2.

Ideas de Habermas sobre la dignidad humana.

El cuadro 2 muestra la sofisticación teórica de Habermas (1998) al reformular la dignidad humana desde una perspectiva post-metafísica, que evita tanto el esencialismo kantiano como el relativismo posmoderno. La interpretación hermenéutica muestra cómo Habermas (2010) logra una síntesis original entre la universalidad normativa y la contextualidad histórica, situando la dignidad como principio regulativo que se actualiza mediante praxis comunicativa inclusiva. Particularmente notable, resulta su concepción de la dignidad como “concepto puente”, que no simplemente conecta moral y derecho, sino que establece un criterio dinámico de legitimidad democrática, basado en la calidad de los procedimientos deliberativos.

Sin embargo, esta arquitectura teórica plantea interrogantes sobre la viabilidad práctica de los ideales comunicativos en sociedades marcadas por desigualdades estructurales y manipulación mediática. De modo que, la tensión entre las condiciones ideales de la situación comunicativa y las realidades empíricas de las democracias contemporáneas sugiere que la propuesta habermasiana, si bien conceptualmente coherente, requiere de mediaciones institucionales más concretas para traducir sus intuiciones normativas en transformaciones políticas efectivas.

La dignidad humana en perspectiva comparada

Como base de la acción comparativa, en esta sección se responden a los integrantes formulados desde la introducción, ¿Cómo las ideas de dignidad humana, en Kant y Habermas, representan una base firme para los derechos fundamentales? En un hipotético diálogo filosófico, Kant sostendría que la dignidad humana fundamenta los derechos porque “todo tiene o un precio o una dignidad” (Kant, 2007a), estableciendo que los seres racionales poseen un valor absoluto e inconmensurable que prohíbe toda instrumentalización.

Habermas, por su parte, respondería que la dignidad: “funciona como un concepto puente que media entre el mundo de la moral y el derecho” (Habermas, 1998), permitiendo que las intuiciones éticas se traduzcan en instituciones jurídicas concretas mediante procesos democráticos. Ambos pensadores convergen en que los derechos fundamentales no son concesiones pragmáticas sino expresiones necesarias de la dignidad, aunque difieran en el mecanismo de fundamentación. Mientras Kant apela a la estructura trascendental de la razón práctica, Habermas enfatiza los procesos intersubjetivos de reconocimiento y deliberación inclusiva.

¿De qué forma se articula la tensión entre autonomía individual y deliberación colectiva en sus respectivas conceptualizaciones? Kant (2007b) defendería que la autonomía individual es lógicamente anterior a cualquier deliberación colectiva, pues sólo seres capaces de autolegislación moral pueden participar legítimamente en procesos políticos. Su reino de los fines presupone individuos ya constituidos moralmente que legislan universalmente desde su razón práctica.

Habermas (1998), por su parte, objetaría que esta concepción ignora el carácter constitutivamente intersubjetivo de la racionalidad humana, afirmando que los procesos de entendimiento buscan un acuerdo que dependa de la aprobación racionalmente motivada, y sugiriendo que la autonomía misma emerge de prácticas comunicativas compartidas. La tensión deja ver perspectivas complementarias más que contradictorias: Kant (2007a), aporta el criterio normativo de la dignidad individual, mientras Habermas (1999) proporciona el mecanismo social de su realización efectiva mediante deliberación democrática incluyente.

Finalmente, ¿Es posible identificar elementos comunes o divergentes que orienten una ética contemporánea de la dignidad humana en su aplicación universal? Si, los elementos convergentes incluyen el rechazo a toda forma de heteronomía, la fundamentación racional de principios normativos y la concepción de los derechos como expresiones de dignidad universal. Sin embargo, las divergencias son significativas. Mientras Kant (2007a) busca universalidad en la estructura común de la razón práctica, Habermas (1999) la sitúa en condiciones procedimentales de comunicación inclusiva.

En este hilo conductor, Kant (2007b) privilegiaría criterios a priori que trascienden contextos históricos; Habermas (2010) probablemente insistiría en que la autonomía privada y pública, los derechos humanos y la soberanía popular se presuponen recíprocamente, requiriendo mediación político-democrática. Para quien escribe estas líneas, una ética contemporánea podría integrar ambas perspectivas, adoptando la calidad normativa kantiana para resistir relativismos problemáticos, mientras incorpora los mecanismos habermasianos de inclusión deliberativa para asegurar legitimidad democrática efectiva en sociedades plurales.

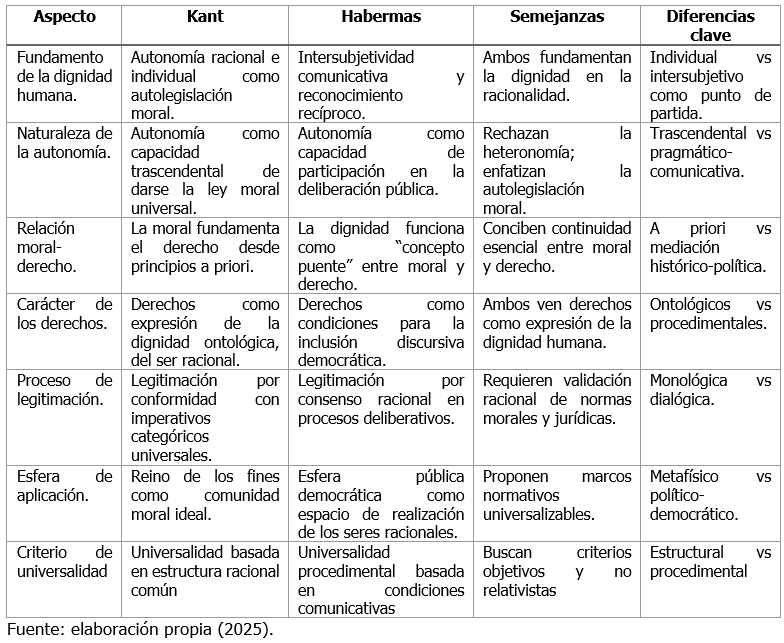

Cuadro 3.

Visión comparativa de Kant y Habermas.

El cuadro comparativo 3 permite visualizar una tensión filosófica fascinante entre dos paradigmas que, paradójicamente, comparten un núcleo normativo común (la tradición liberal ilustrada), mientras divergen radicalmente en sus fundamentos epistemológicos y metodológicos. La arquitectura kantiana privilegia la pureza trascendental como garantía de universalidad, apostando por una dignidad ontológicamente fundamentada que resiste las contingencias históricas; mientras que Habermas opta por una universalidad procedimental que emerge de la praxis comunicativa concreta, arriesgándose al contextualismo, pero ganando en legitimidad democrática. Esta divergencia no es solo una cuestión técnica, sino que refleja dos concepciones distintas de la modernidad: por un lado, una que busca certezas metafísicas últimas y otra, que apuesta por la falibilidad y la apertura deliberativa como condiciones de racionalidad.

Lo más sugerente del análisis es que ambas perspectivas enfrentan límites complementarios. La propuesta kantiana, si bien normativamente firme, carece de mecanismos efectivos de aplicación social; mientras que el proyecto habermasiano, aunque institucionalmente sofisticado, requiere condiciones ideales de comunicación que raramente se dan en las sociedades reales. Una síntesis crítica podría conservar la fuerza normativa del imperativo categórico kantiano como criterio regulativo, integrándolo con los procedimientos deliberativos habermasianos como mecanismo de verificación y actualización histórica de la dignidad humana. Dicha integración permitiría una ética de la dignidad que sea simultáneamente universal y sensible al contexto, evitando tanto el dogmatismo metafísico como el relativismo pragmatista.

Conclusiones y recomendaciones

La reflexión filosófica sobre la dignidad humana en Kant (2007a, 2007b), revela su potencial transformador, tanto en el ámbito ontológico, como en las dimensiones jurídica y epistemológica contemporáneas. En el plano ontológico, la fundamentación kantiana de la dignidad en la autonomía racional establece una comprensión del ser humano que trasciende las contingencias históricas y culturales, situando la persona como fin en sí mismo y nunca simplemente como medio. Por lo que representa, esta visión continúa siendo operativa hoy, pues ofrece un criterio racional y universal para evaluar prácticas sociales, políticas y científicas que puedan instrumentalizar la humanidad, desde las biotecnologías hasta los sistemas de control social. La dignidad kantiana, al establecer límites éticos inalienables, constituye un baluarte conceptual contra cualquier forma de cosificación del ser humano.

Desde la perspectiva jurídica y epistemológica, el legado kantiano adquiere una persistencia particular en el contexto de los derechos humanos y la justicia global, en el siglo XXI. La idea de que toda persona posee un valor intrínseco, inmanente e incondicional proporciona el fundamento normativo más sólido para la universalización de los derechos fundamentales, trascendiendo diferencias culturales y los discursos de relativismo moral. En términos epistemológicos, la concepción kantiana permite una comprensión crítica de la dignidad que no depende de consensos sociales o construcciones históricas, sino que se basa en la estructura misma de la racionalidad práctica (Kant, 2007b). Para quien escribe estas ideas, la fundamentación trascendental ofrece herramientas conceptuales para resistir, tanto al utilitarismo reduccionista como al relativismo posmoderno, que podrían socavar los cimientos de los derechos humanos.

Por su parte, los aportes habermasianos extienden y complejizan la reflexión kantiana al inscribir la dignidad humana en el horizonte de la democracia deliberativa y el consenso público. Para Habermas (2010), la dignidad no se realiza plenamente en la sola autonomía individual, sino que requiere de condiciones intersubjetivas que permitan la participación igualitaria en procesos de deliberación colectiva.

Sin suda, se trata de una idea que democratiza la dignidad al situarla como principio activo en la construcción del espacio público, donde cada ciudadano debe ser reconocido como interlocutor válido y competente en la construcción de sus propios espacios para la convivencia. De este modo, Habermas (2010; 1998) propone una concepción procesual de la dignidad que se actualiza y se verifica en la praxis comunicativa, ofreciendo un puente conceptual entre la moralidad y la política que evita, tanto el formalismo abstracto como el pragmatismo sin principios.

En este orden de ideas, la teoría habermasiana de la democracia deliberativa representa una síntesis sofisticada entre la herencia kantiana y las exigencias de las sociedades liberales y plurales contemporáneas. Al insistir en que las normas jurídicas y políticas deben surgir de procesos argumentativos incluyentes, Habermas (2010) articula un modelo de legitimidad democrática que honra, por un lado, la autonomía individual y, por el otro, la necesidad de la construcción colectiva de consensos. Su propuesta trasforma la dignidad kantiana de principio regulativo en principio constitutivo de la vida política, estableciendo que sólo son legítimas aquellas instituciones y decisiones que respetan las condiciones comunicativas para la participación igualitaria de todos los afectados. Así, la fusión entre autonomía y deliberación ofrece las bases conceptuales más prometedoras para pensar un contrato social del siglo XXI, basado en el respeto efectivo a la dignidad y libertad de los seres racionales y no racionales.

En cuanto a las sugerencias para investigadores futuros, resulta importante explorar las tensiones dialécticas no resueltas entre la universalidad kantiana y la contextualidad habermasiana, sobre todo en contextos no occidentales donde las ideas de autonomía y deliberación pueden asumir formas culturales particulares y hasta nocivas para los derechos humanos. Por lo tanto, se recomienda también examinar las consecuencias de estas teorías respecto a los nuevos retos éticos que originan la inteligencia artificial, la biotecnología y los sistemas de monitoreo digital.

Desde un enfoque práctico, resulta muy útil, crear metodologías (cualitativas) que faciliten la evaluación empírica de hasta qué grado las instituciones democráticas actuales realmente respetan y fomentan la dignidad humana, conforme a los criterios de Kant y Habermas. Por último, se sugiere promover el intercambio interdisciplinario entre filosofía política, sociología empírica y estudios legales para convertir estos descubrimientos teóricos en iniciativas específicas de reforma institucional y políticas públicas, en diferentes ámbitos de acción.

Aguirre-Pabón, J. (2011). Dignidad, Derechos Humanos y la Filosofía Práctica De Kant. Vniversitas, (123), 45-47. http://www.scielo.org.co/pdf/vniv/n123/n123a03.pdf

Bobbio, N. (1989). Liberalismo y democracia. México DF: Fondo de cultura económica.

Cerutti, H. (1997). Hacia una metodología de la historia de las ideas (filosóficas) en América Latina. México, D.F.: UNAM. https://acortar.link/6JYiTQ

Espinoza, H. R. (2024). La interrelación teorizada de Kant y Habermas sobre la dignidad humana como presupuesto ontológico de los derechos políticos. Frónesis, 31(3), 487-507. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9949540

Fernández, S. (1997). Habermas y la Teoría Crítica de la Sociedad. Legado y diferencias en teoría de la comunicación. Cinta moebio, (1), 27-41. https://catalog.libraries.psu.edu/catalog/41903979

Ferrater Mora, J. (2004). Diccionario de Filosofía E-J. Barcelona: Ariel Filosofía.

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Barcelona: Trotta.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa I. Madrid: Taurus.

Habermas, J. (2010). El concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. Diánoia, LV (64), 03-25.

Halkin, L.-E. (1993). Erasmus: A Critical Biography. Blackwell.

Iracheta, F. J. (2021). Kant y el fenómeno de los derechos humanos como profecía histórica. Isonomía, (55), 27-60. https://www.scielo.org.mx/pdf/is/n55/1405-0218-is-55-27.pdf

Kant, E. (2007a). Crítica de la razón pura (prologo y traducción Pedro Rivas). Barcelona: Taurus Pensamiento.

Kant, M. (2007b). Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. San Juan, Puerto Rico: Edición de Pedro M. Rosario Barbosa. https://bioetica.colmed5.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/Fundamentación-a-La-Metafísica-de-las-Costumbres.-Kant.pdf

Montagud, N. (19 de marzo de 2020). Immanuel Kant: biografía de este importante filósofo alemán. Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/biografias/immanuel-kant

Piovani, J., & Krawczyk, N. (2017). Los Estudios Comparativos: algunas notas históricas, epistemológicas y metodológicas. Educação & Realidade, Porto Alegre, 42(3), 821-840. http://dx.doi.org/10.1590/2175-623667609

Russell, B. (2002). Historia de la Filosofía Occidental. Madrid: Espasa.

The Foundation for Constitutional Government Inc. (s.f). Jürgen Habermas. Biography. https://contemporarythinkers.org/jurgen-habermas/biography

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.