MULTIVERSO JOURNAL | ISSN: 2792-3681

Volumen 5, Número 9, Edición Julio-diciembre de 2025

https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.9.13

Cómo citar:

Villacreses Palomeque, J.L.O. (2025). Feminismo radical y dignidad humana: Un análisis crítico desde el Derecho Penal. Multiverso Journal, 5(9), 124-134. https://doi.org/10.46502/issn.2792-3681/2025.9.13

Radical feminism and human dignity: A critical analysis from the perspective of criminal law

Jorge Luis Ovidio Villacreses Palomeque

Personal docente y de investigación en la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. https://orcid.org/0000-0002-7566-8190. Email: jlvillacreses@sangregorio.edu.ec

Recibido el 25/07/2025 - Aceptado el 16/09/2025

Resumen

En la actualidad, el feminismo radical se define como una fuerza que confronta, claramente, las estructuras patriarcales convencionales, diferenciándose de otros enfoques feministas por su propuesta transformadora y su crítica extrema a los sistemas de poder actuales en lo político, social y jurídico. En este contexto ideológico, el objetivo de esta investigación es ofrecer un análisis detallado de aquellos postulados del feminismo radical, que pueden entrar en conflicto con el principio jurídico de igualdad y dignidad humana, especialmente en la realidad latinoamericana. Para ello, se empleó una metodología hermenéutica de crítica documental y reflexión filosófica política. En las conclusiones se afirma que, la crítica racional al feminismo radical, en lugar de desacreditar la causa feminista en general, enriquece la discusión y expande el panorama filosófico, de una emancipación genuinamente inclusiva y respetuosa de la diversidad humana, característica de las poliarquías del siglo XXI, que son siempre mejorables en sus estructuras y formas intersubjetivas.

Palabras clave: feminismo radical, dignidad humana, derechos humanos, pensamiento crítico, derecho penal.

Abstract

Currently, radical feminism is defined as a force that clearly confronts conventional patriarchal structures, differing from other feminist approaches in its transformative proposal and extreme criticism of current political, social, and legal power systems. In this ideological context, the objective of this research is to offer a detailed analysis of those postulates of radical feminism that may conflict with the legal principle of equality and human dignity, especially in the Latin American reality. To this end, a hermeneutic methodology of documentary criticism and political philosophical reflection was employed. The conclusions affirm that rational criticism of radical feminism, rather than discrediting the feminist cause in general, enriches the discussion and expands the philosophical landscape of a genuinely inclusive emancipation that respects human diversity, characteristic of 21st-century polyarchies, which can always be improved in their structures and intersubjective forms.

Keywords: radical feminism, human dignity, human rights, critical thinking, criminal law.

Introducción

Es bien sabido que, en la región latinoamericana, el feminismo radical se configura como una corriente que desafía abiertamente las estructuras patriarcales tradicionales, marcando distancia respecto a otros enfoques feministas más moderados, por su propuesta transformadora y su crítica incisiva a los sistemas de poder vigentes. Al decir de Nijensohn (2018), este movimiento no solo busca modificar el marco legal en favor de las mujeres, sino que aspira a una profunda renovación de las relaciones sociales y culturales, de cara a la construcción de un nuevo contrato social.

A diferencia de otros feminismos, la radicalidad aquí se traduce en la voluntad de romper, definitivamente, con aquellas reglas y estructuras que perpetúan la desigualdad, apostando por nuevas formas de convivencia y justicia. Al menos a priori, se puede imaginar que, el discurso radical, lejos de ser una postura extrema sin fundamentos, se erige como una estrategia contrahegemónica para evidenciar y cuestionar la persistencia del dominio masculino, incluso dentro de contextos progresistas. De este modo, en palabras de Giamberardino (2019), el feminismo radical latinoamericano se convierte así en un espacio vital de debate sobre cómo transformar el tejido social para lograr una igualdad genuina.

No obstante, si observamos la trayectoria histórica de ideologías radicales y fundamentalistas, tanto de izquierda como de derecha, encontramos una constante difícil de negar, esta es, la tendencia a enfrentarse con los principios universales de los derechos humanos. Para quien suscribe esta investigación, muchas veces, el afán por alcanzar ideales nobles como la igualdad social o la justicia ha conducido a prácticas que, bajo el impulso del dogmatismo, reproducen exclusiones o vulneran libertades fundamentales.

Sin duda, en algunos escenarios de lucha, el feminismo radical comparte este riesgo; aunque nace de la legítima necesidad de combatir la discriminación, puede verse tentado a adoptar métodos y lenguajes que, en su radicalidad, generan fricciones con el respeto integral a la dignidad y a los derechos básicos de las personas. Esta tensión dialéctica, habitual en América Latina, por su contexto político y social particular, plantea la urgente necesidad de repensar cuáles son los límites éticos de la lucha emancipadora feminista radical, para no perder de vista el valor fundamental de lo humano.

Ante estas preocupaciones, el objetivo principal de este estudio es ofrecer un análisis detallado de aquellos postulados del feminismo radical, que pueden entrar en conflicto con el principio de igualdad ante la ley y dignidad humana, especialmente en la realidad latinoamericana. De esta línea de reflexión central, surgen dos preguntas que guían la investigación: ¿de qué forma los principios radicales se han materializado en acciones y discursos que pudieran amenazar derechos fundamentales? y ¿qué fundamento filosófico permite distinguir entre el feminismo, entendido como búsqueda legítima de igualdad y, el feminismo radical concebido como ideología capaz de polarizar y generar enfrentamientos? La propuesta es examinar críticamente las repercusiones de la radicalidad, no solo en el plano jurídico, sino también en la vida social cotidiana, a fin de contribuir con nuevas perspectivas al debate sobre derechos y justicia penal, en sociedades complejas del Sur Global.

La relevancia de indagar este tema está en la creciente preocupación por asegurar que la defensa de los derechos humanos no derive en nuevas formas de exclusión legitimadas ahora bajo “discursos transformadores”. Tal como sostiene Foucault (2002b), en sociedades marcadas por desigualdades históricas, el uso del derecho penal como “herramienta de cambio” puede verse influido por intereses ideológicos radicales, lo cual exige reflexionar sobre los riesgos de emplear el marco penal como mecanismo de control social, formal o informal.

A través de un examen riguroso sobre las tensiones materiales y simbólicas entre reivindicación feminista y respeto a la pluralidad, se busca advertir sobre la tentación de instrumentalizar el derecho para perpetuar batallas políticas, en lugar de garantizar verdaderos espacios de justicia y dignidad para todos. Justamente, este análisis es clave para no diluir el valor ético que subyace a la defensa de los derechos humanos, en contextos marcados por la lucha social en la diversidad.

Para abordar integralmente el tema, este artículo se estructura en cinco apartados que cubren las distintas dimensiones de la problemática. Se inicia con una revisión crítica de la literatura para contextualizar los debates actuales sobre feminismo radical y derecho en América Latina. A continuación, se describe la metodología empleada, basada en la hermenéutica crítica de fuentes documentales. En la tercera sección, se presenta un debate filosófico y jurídico que confronta las distintas posiciones teóricas y propone nuevas categorías de análisis. Por último, la cuarta parte recoge las conclusiones derivadas del estudio, mostrando los hallazgos y aportes al campo de la crítica del feminismo radical.

Posteriormente, la última sección contiene las referencias bibliográficas que respaldan el rigor y la transparencia académica del trabajo. Esta organización busca favorecer un abordaje exhaustivo y claro del fenómeno feminista avanzado el siglo XXI, fomentando el debate responsable y plural en torno a la protección de la dignidad humana desde el Derecho Penal Crítico.

Literatura revisada

A lo largo de la historia reciente, el feminismo radical ha generado debates encendidos en los espacios políticos debido a su postura combativa frente al sistema patriarcal. En cierto sentido, este enfoque tiende a atribuir la mayoría de las desigualdades sociales a una sola raíz: “la opresión masculina”, pasando por alto la complejidad de los entramados sociales que también moldean las relaciones humanas. Tal como afirman Bambú (2019), desde diferentes sectores, se acusa a la corriente radical de establecer divisiones infranqueables y de no integrar otras formas de poder o conflicto que permean las sociedades contemporáneas.

En América Latina, por ejemplo, este tipo de críticas adquiere, al decir de Nijensohn (2018), mayor resonancia porque los contextos locales exigen discursos flexibles, más atentos a las diferencias sociales y culturales que solo a la cuestión del género como sucede en el mundo anglosajón. El desafío, entonces, es abandonar cualquier tentación de ver el patriarcado como una entidad homogénea y trabajar por un feminismo que dialogue abiertamente con otras luchas sociales.

Para quien escribe estas páginas, otra dimensión de la crítica política viene de aquellos movimientos que señalan el riesgo de construir una identidad rígida de “lo femenino” a partir del discurso radical. Para autores como Butler (1999), desde estos enfoques se considera problemático que el feminismo radical cierre la puerta a nuevos sujetos políticos, especialmente a quienes se identifican fuera del binomio mujer-hombre.

Así, en palabras de Puleo (S.D.), se reprocha que la visión radical excluya, por ejemplo, a las mujeres trans o a quienes no encajan en patrones tradicionales de género. Dicha exclusividad es objeto de debate entre quienes abogan por una apertura hacia realidades más diversas y para quienes creen que la experiencia de las mujeres solo puede entenderse en términos de explotación sexual y reproductiva. Surgen, entonces, replanteamientos sobre la agenda feminista y nuevas alianzas llamadas a enriquecer los debates sobre igualdad y derechos, superando los límites de la identidad tradicional de género.

Pasando al ámbito jurídico, las posturas radicales suelen desconfiar de las capacidades del derecho para lograr transformaciones estructurales genuinas. El argumento central es que la ley, por estar históricamente al servicio de un orden patriarcal, perpetúa exclusiones aún tras reformas consumadas que prometen mayor inclusión.

No obstante, tal como sostienen Igareda & Cruells (2014), se han alzado voces –principalmente desde el ámbito académico– que replantean esta desconfianza, recordando que varios logros en materia de igualdad han surgido de la presión y participación feminista en la esfera legal. En este orden de ideas, las tensiones aparecen cuando se advierte que, al limitar la conceptualización jurídica de la opresión a categorías rígidas, se deja de lado la experiencia particular de mujeres indígenas, rurales o de otras identidades, lo que termina exigiendo nuevas aproximaciones más integradoras del derecho.

Igualmente, resulta común hallar en el feminismo radical una crítica frontal al valor real que tiene la ley para producir cambios duraderos. Desde esta óptica, se ve al derecho, tal como explican Alviar & Jaramillo (2012), como un instrumento incapaz de erradicar, por sí mismo, las estructuras patriarcales más profundas, pues los cambios legales no siempre se traducen en transformaciones sociales ni, mucho menos, culturales. Por tanto, se da preferencia a dinámicas alternativas que demandan, por ejemplo, la creación de modelos comunitarios de justicia ajenos a la negociación institucional. Sin embargo, esta estrategia ha sido señalada como riesgosa, sobre todo en sociedades frágiles institucionalmente, donde el retroceso de derechos puede ser rápido y las alianzas sociales constituyen un elemento esencial para la defensa de logros feministas en el largo plazo.

En el contexto latinoamericano, las críticas ideológicas al feminismo radical suelen apuntar a su falta de sintonía con la pluralidad identitaria y cultural de la región. Con frecuencia, se le atribuye una perspectiva demasiado universalista, poco atenta a las trayectorias propias de los pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinos que conviven en estos territorios. Por eso, tal como sostiene Sagot Rodríguez, & Carosio (2017), han surgido feminismos comunitarios, populares y decoloniales que reivindican la necesidad de ampliar el sujeto político femenino y de modificar las estrategias de lucha, dotándolas de mayor sensibilidad frente a la diversidad epistémica. En definitiva, el reto es no caer en lecturas reduccionistas y abrir la agenda feminista a la heterogeneidad de luchas presentes en América Latina.

En conjunto, todas estas críticas muestran que los debates en torno al feminismo radical están lejos de cerrarse. Desde el plano político, se objeta la tendencia excluyente y polarizadora de sus planteamientos; en el terreno jurídico, se cuestiona la rigidez conceptual y la reducción de la experiencia femenina a una sola narrativa, y desde la perspectiva ideológica latinoamericana, se demanda mayor apertura hacia diversas formas de entender y luchar por la igualdad de la mujer (Dussel, 2001; 2014). Sin duda, el verdadero desafío radica en aprender de estos cuestionamientos para construir un feminismo más abierto, dialogante y plural, que sepa trascender sus propios límites dogmáticos sin perder su capacidad crítica.

Metodología

El modelo metodológico de este trabajo se ha diseñado cuidadosamente para comprender, desde una visión hermenéutica, las particularidades y los matices que envuelven el discurso feminista radical. Articular una hermenéutica crítica implica, al decir de Beuchot (2008; 2015), ir mucho más allá del análisis textual superficial. Nuestra intención es deconstruir el discurso feminista radical, como totalidad de significado, explorando tanto los argumentos escritos como el contexto social y político en que emerge. Este tipo de lectura permite captar las motivaciones profundas de las ideas feministas, así como los desafíos que plantean para la convivencia en sociedades diversas y regidas, al menos en la doctrina, por el imperio de los derechos fundamentales.

Partiendo de esta estrategia interpretativa, el corazón de la investigación se enlaza con la hipótesis de que ciertas expresiones del feminismo radical, dependiendo de cómo circulen y se institucionalicen, pueden afectar notoriamente el equilibrio entre derechos individuales y colectivos. En consecuencia, se explora la posibilidad de que algunos postulados terminen propiciando restricciones o interpretaciones sesgadas dentro de los marcos legales democráticos. Para estudiar estos riesgos se adoptó una metodología cualitativa flexible, que no se limita a la lectura crítica de textos, sino que busca también entender cómo esas palabras influyen en la práctica jurídica y en la construcción del Estado de derecho, desde sus saberes y discursos de contrapoder (Foucault,1988; 2002a).

Con el objetivo de aportar un análisis sólido, la selección de fuentes se realizó bajo criterios estrictos de confiabilidad y relevancia documental, siguiendo los parámetros de Arias (2006). Por lo tanto, se optó por artículos científicos de acceso abierto reconocidos en la comunidad académica internacional, así como por libros y monografías de autores con trayectoria en los campos del derecho, la filosofía y los estudios de género. Todas las fuentes referenciadas y citadas fueron sometidas a un proceso de revisión crítica, donde se ponderó, por un lado, la claridad argumentativa y; por el otro, el respaldo empírico y teórico de cada argumento, asegurando así que los hallazgos y la discusión se sustentaran en materiales de calidad y comprobada legitimidad académica.

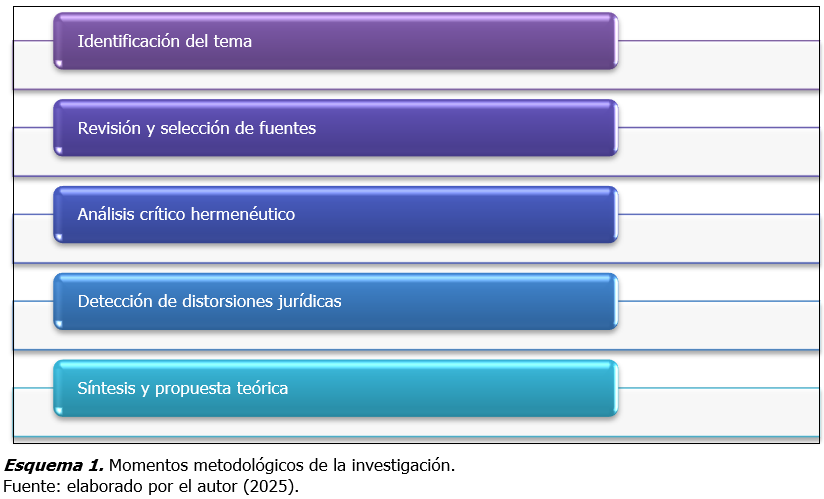

Como se puede vere en el esquema 1, el trabajo ha avanzado a través de varias etapas bien diferenciadas. La identificación del tema consistió en delimitar el objeto de estudio y justificar por qué resulta relevante abordar el feminismo radical bajo una mirada hermenéutica crítica. Aquí no solo se definió el problema, sino que se reconoció la necesidad de analizar la influencia de los discursos sobre los derechos fundamentales y el Estado de derecho. El siguiente punto, la revisión y selección de fuentes, implicó, sin duda, un proceso minucioso en el que se examinan artículos científicos, libros y monografías reconocidas internacionalmente. Este paso garantizó que el análisis se sustenta en literatura académica seria y actualizada, evitando sesgos o referentes poco confiables.

Por su parte, el análisis crítico hermenéutico, fue el corazón metodológico de esta investigación, y se caracterizó por una interpretación profunda que articula los significados textuales y contextuales del discurso feminista de tipo radical. Este momento metodológico significó avanzar, más allá de la comprensión literal del discurso-texto, para desentrañar sus matices, tensiones y posibles distorsiones jurídicas que pueden emerger en la praxis social y normativa feminista. La detección de distorsiones jurídicas, pervive como fase analítica propiamente dicha, donde se buscó visibilizar los riesgos que ciertas ideas radicales pueden lograr en el marco de los derechos y la normativa vigente, analizando cómo se producen y con qué efectos.

Por último, la síntesis y propuesta teórica coloca en diálogo los hallazgos con los escenarios actuales y genera recomendaciones prácticas y teóricas para futuras investigaciones. En este momento, se examinan alternativas para fortalecer el Estado de derecho frente a los desafíos discursivos estudiados. Mas allá de sus posibles limitaciones, el desarrollo metodológico planteado aquí, se caracteriza por su secuencialidad y retroalimentación constante y, lo más importante, permitió construir una visión integral y crítica sobre el feminismo radical y sus consecuencias en el plano jurídico y social.

Debate filosófico y jurídico en torno a las consecuencias del feminismo radical

Resultados

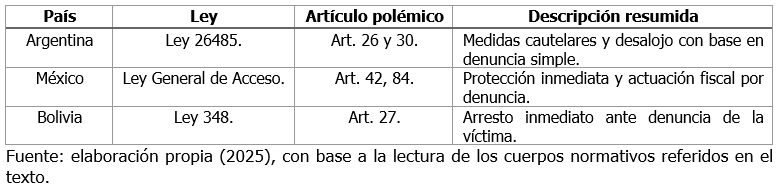

En varios países latinoamericanos, la presión ejercida por el movimiento feminista ha logrado la promulgación y reforma de leyes destinadas a combatir la violencia de género y proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, dicho impulso legislativo no siempre ha sido acompañado por un debate crítico respecto al impacto sobre los derechos fundamentales de los hombres, especialmente en lo atinente al debido proceso legal.

En este escenario, las reformas, muchas veces guiadas por la urgencia social y la preocupación por la impunidad, han generado contextos normativos donde la sola denuncia de una mujer puede derivar en la prisión preventiva o la toma inmediata de medidas cautelares contra el presunto agresor, sin requerir pruebas materiales contundentes. Para quien suscribe esta investigación, esta dinámica plantea interrogantes sobre la proporcionalidad y universalidad de la garantía de presunción de inocencia en América Latina.

Entre las leyes sancionadas gracias a la persistencia de los colectivos feministas, destacan la Ley 26485 de Argentina sobre violencia de género (Congreso de la Nación, S.D.); la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, 2007) y la Ley Integral contra la Violencia de Género en Bolivia (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2014). Con sus particularidades, todas ellas contemplan mecanismos de protección rápidos y eficaces, pero han sido objeto de controversia por la posibilidad de dictar medidas restrictivas basadas únicamente en la denuncia de la víctima y su relato testimonial, sin requerir evidencia complementaria inmediata.

En el caso mexicano, por ejemplo, el artículo 42 establece que: “La autoridad jurisdiccional podrá decretar medidas de protección con el simple informe del ministerio público, sin perjuicio de las demás pruebas” (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, 2007). Esta configuración pone en tensión, más allá de toda duda razonable, el equilibrio entre la protección del derecho de las mujeres y los principios de presunción de inocencia y defensa legítima de los hombres.

Tal como indica Munevar (2018), a nivel judicial, los protocolos de actuación para casos de violencia doméstica suelen privilegiar el principio de credibilidad de la denunciante, lo que ha dado lugar a resoluciones en las que basta la acusación formulada por la mujer, para imponer restricciones severas sobre el hombre —como la privación de la libertad, el despojo de bienes, o la suspensión de visitas de los hijos—, sin que el proceso regular de valoración probatoria haya concluido.

De hecho, en Bolivia, el artículo 27 de la Ley 348 (Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2014), permite el arresto inmediato del supuesto agresor por simple denuncia, mientras que la Ley de Protección Integral de Argentina (Congreso de la Nación, S.D.), faculta el desalojo del agresor del hogar común con base en el relato de la víctima. Si bien estas medidas buscan prevenir daños graves, existe el riesgo evidente de vulnerar derechos fundamentales, abriendo espacio para abusos o denuncias instrumentales, sin mayor sustento.

Cuadro 1.

Leyes que vulneran el debido proceso.

Cabe destacar que los ejemplos mencionados representan solo una muestra puntual de un fenómeno jurídico más abarcador, pues este tipo de legislaciones, impulsadas por el movimiento feminista y diseñadas para combatir la violencia de género, se han replicado en diversas regiones del mundo con similares resultados.

La tendencia a privilegiar la denuncia de la víctima por encima de garantías fundamentales del acusado, no es exclusiva de América Latina; en países de Europa, Asia y otras zonas, existen normativas que permiten adoptar medidas restrictivas inmediatas basadas, solo en el testimonio de la parte denunciante, lo que ha generado preocupaciones recurrentes sobre la afectación del goce y disfrute de los derechos humanos, de personas involucradas en procesos judiciales como presuntos agresores (Núñez, 2021). Esta dinámica legislativa pone de manifiesto los desafíos y dilemas éticos que enfrenta el derecho penal contemporáneo al intentar balancear la urgencia de proteger a las víctimas legítimas, con la exigencia de mantener los principios universales de justicia, presunción de inocencia y debido proceso, las cuales son la esencia del Estado de Derecho.

Discusión

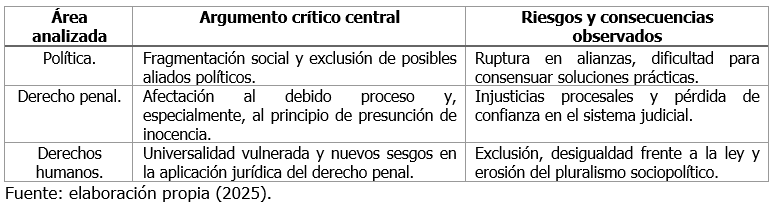

Frente al feminismo radical, las razones políticas para su cuestionamiento han adquirido fuerza en la medida en que esta corriente tiende a marcar límites rígidos entre identidades y agendas, generando barreras para la cooperación entre luchas sociales diversas. El énfasis excesivo en las diferencias puede conducir a la exclusión de aliados naturales y a la creación de un clima de desconfianza y confrontación francamente innecesario, cuando se busca articular las fuerzas contrahegemónicas en toda su interseccionalidad (AWID, 2021), lo cual resulta contraproducente para la construcción de consensos y la efectividad de transformaciones sociales duraderas.

Desde nuestra experiencia política, la inclinación hacia el antagonismo permanente del radicalismo debilita la capacidad organizativa de movimientos progresistas y da pie, muchas veces, genera una polarización del espacio público, limitando el diálogo racional y la posibilidad real de acuerdos amplios, tal como defiende Habermas (1998).

En cuanto al ámbito penal, la influencia del feminismo radical ha generado inquietudes acerca del equilibrio entre la protección de las víctimas y los derechos fundamentales del acusado. Como se pudo ver en páginas anteriores, varias legislaciones, influenciadas por demandas del movimiento, dan pie a mecanismos procesales sumamente expeditivos que pueden poner en riesgo la neutralidad y la justicia de los procedimientos. Y es que, al priorizar la palabra de la denunciante y facilitar la adopción de medidas restrictivas, sin una investigación exhaustiva previa, estas normativas pueden crear, y de hecho lo hacen, escenarios de indefensión o injusticia, afectando la legitimidad de la respuesta penal y la confianza en el sistema jurídico en general.

Finalmente, si pensamos en el campo de los derechos humanos, resulta claro que una de las críticas más persistentes al feminismo radical reside en su tendencia inmanente, consciente o no, a vulnerar el principio de universalidad, proclamado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones, 1948). De este modo, el énfasis exclusivo en una categoría ontológica de sujeto (mujer-víctima) puede resultar en nuevas formas de exclusión y asimetría jurídica, rompiendo el ideal de igualdad ante la ley. Además, el lenguaje polarizador y la priorización selectiva de ciertos derechos debilitan las posibilidades de reconocimiento mutuo y de convivencia pacífica, e incluso pueden erosionar los fundamentos éticos sobre los que descansan los marcos internacionales de derechos humanos.

Cuadro 2.

Síntesis argumentativa de la crítica al feminismo radical

Conclusiones

En principio, el objetivo de esta conclusión es desarrollar una reflexión personal y genuina sobre el feminismo radical y la dignidad humana, asumiendo abiertamente la inevitable presencia de mis propias creencias, inquietudes y limitaciones interpretativas. La pregunta inicial a la que se responde aquí es: ¿de qué forma los principios radicales se han materializado en acciones y discursos que pudieran amenazar derechos fundamentales? Desde una perspectiva subjetiva, considero que la radicalización de cualquier ideal, por más noble que sea su origen, suele deslizarse hacia el terreno problemático del dogmatismo. En el caso específico del feminismo radical, esto se traduce en la aparición de prácticas y símbolos excluyentes o en la proclama de discursos que, persiguiendo la emancipación de un grupo históricamente marginado, terminan por menoscabar la dignidad y libertad de otros sujetos sociales, reproduciendo, en cierta medida, las mismas dinámicas de poder hegemónico que se buscan erradicar.

En el postdoctorado de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia, hemos observado que algunos postulados del feminismo radical, al instalarse en la esfera pública y normativa, han derivado en políticas o medidas que privilegian la protección de ciertos derechos, a expensas de la universalidad que caracteriza al principio de igualdad ante la ley. Ejemplo de ello es la restricción de ciertas manifestaciones culturales, el señalamiento binario y excluyente en materia de género, y la tendencia a impulsar legislaciones que, en lugar de promover el diálogo y la comprensión, generan división y nuevos antagonismos en el tejido social y jurídico. Así, la subjetividad que asumo aquí no oculta el temor a que los excesos de cualquier lucha emancipadora desemboquen, dramáticamente, en la negación de la pluralidad y el enriquecimiento crítico, que sólo puede nacer de la convivencia respetuosa de las diferencias.

La segunda pregunta clave que oriento en esta conclusión es: ¿qué fundamento filosófico permite distinguir entre el feminismo entendido como búsqueda legítima de igualdad y el feminismo radical concebido como ideología capaz de polarizar y generar enfrentamientos? Considero que la distinción central radica en el principio de universalización ética propuesto por el filósofo Kant (2007, a; b), según el un movimiento emancipador es legítimo cuando, en su esencia y en sus prácticas, busca extender la dignidad y los derechos a todos los individuos, sin excepción, con independencia que responda a una comunidad específica.

El feminismo igualitario promueve, por tanto, una ampliación de la justicia y el reconocimiento, mientras que su expresión radical tiende a cerrarse sobre sí misma, privilegiando la identidad de una parte en desmedro de la comunidad plural de los sujetos racionales que participan en la deliberación pública, según Habermas (1999).

Es, precisamente, en ese marco que emerge la necesidad de retomar el horizonte deliberativo de la filosofía política contemporánea, donde el respeto por el otro y la apertura al disenso son condiciones necesarias para el logro de transformaciones sociales justas y sostenibles (Dussel, 2014). Desde la subjetividad que asumo, resulta problemático considerar cualquier ideología emancipadora como incuestionable, pues la historia evidencia que la absolutización de cualquier causa conduce, tarde o temprano, a la imposición y la censura. Por ello, la crítica filosófica debe ser un ejercicio constante de auto-interrogación mayéutica, incluso (y especialmente) en aquellos movimientos nacidos de la más genuina reivindicación.

Entre los hallazgos obtenidos a lo largo de este análisis crítico, destaca la evidencia de que el feminismo radical, aun impulsado por fines loables, corre el riesgo de caer en la tautología del poder, toda vez que, combatiendo la opresión, puede engendrar nuevas formas de exclusión y violencia simbólica e institucional en nombre de la justicia. El aporte principal radica en la propuesta de repensar la acción reivindicativa bajo el prisma de la autolimitación ética, que permita distinguir entre legítima defensa de derechos y la instauración de nuevas hegemonías que anulan la alteridad, de no ser así, el feminismo terminará siendo otra forma hegemónica similar al machismo.

Finalmente, la aportación de este estudio se concentra en visibilizar que las luchas por la igualdad, para no extraviarse en sus propios excesos, requieren de una vigilancia permanente, tanto ética como política sobre sus propias bases y prácticas. Solamente reconociendo la condición humana de error y parcialidad, los movimientos sociales y políticos, nunca neutrales ideológicamente, pueden evitar la reproducción de aquello contra lo que pretenden luchar. De este modo, la crítica al feminismo radical, lejos de invalidar la causa feminista, enriquece el debate y amplía el horizonte filosófico de una emancipación realmente inclusiva y respetuosa de la pluralidad humana, propia de las poliarquías del siglo XXI, siempre perfectibles.

Alviar, H., & Jaramillo, I. (2012). Feminismo y crítica jurídica - El análisis distributivo como alternativa crítica al legalismo liberal. Bogotá, Colombia: Siglo del Hombre Editores y Universidad de los Andes. https://repositorio.redalas.net/sites/default/files/2021-01/Feminismo_y_critica_juridica.pdf

Arias, F. (2006). El proyecto de investigación Introducción a la metodología científica. Editorial Episteme. https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-investigación-F.G.-Arias-2012-pdf-1.pdf

Asamblea general de las naciones. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Nueva York: ONU.

Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. (2014). Ley Nº 348. Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ley_348_0_1.pdf

AWID. (2021). Interseccionalidad: una herramienta para la justicia de género y la justicia económica. Ciudad de México: Genero y derechos.

Bambú, T. (2019). El feminismo radical, un gran incomprendido. Pikara Magazine. https://www.pikaramagazine.com/2019/03/feminismo-radical-incomprendido

Beuchot, M. (2008). Manual de Filosofía. México DF: San Pablo.

Beuchot, M. (2015). Elementos esenciales de una hermenéutica analógica. Diánoia, LX(74), 127-145. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58438810006

Butler, J. (1999). El género en disputa El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación. (2007). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Última reforma publicada DOF 16-12-2024: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Congreso de la Nación. (S.D.). Violencia Contra la Mujer LEY N.º 26.485. Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley_26485_violencia_familiar.pdf

Dussel, E. (2001). Hacia una filosofía política crítica. Bilbao: Editorial Desclee de Brouwer.

Dussel, E. (2014). Filosofía de la liberación. Buenos Aires: Editorial docencia.

Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, 50(3), 3-20. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/96/2020/03/T-FOUCAULT-El-sujeto-y-el-poder.pdf

Foucault, M. (2002a). Las palabras y las cosas Una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores Argentina.

Foucault, M. (2002b). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores Argentina S. A.

Giamberardino, G. (2019). Batallar entre paradigmas. Orientaciones teóricas epistemológicas en torno a prácticas y sentidos feministas (y disidentes) en las ciencias. Rev. Plaza Pública, 12(22), 177-189. https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/plaza-publica/article/view/701/650

Habermas, J. (1998). Facticidad y validez sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Barcelona: Trotta.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa I. Madrid: Taurus.

Igareda, N., & Cruells, M. (2014). Críticas al derecho y el sujeto “mujeres” y propuestas desde la jurisprudencia feminista. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, (30), 1-16. https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20160308_03.pdf

Kant, E. (2007a). Critica de la razón pura (prologo y traducción Pedro Rivas). Barcelona: Taurus Pensamiento.

Kant, M. (2007b). Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Edición de Pedro M. Rosario Barbosa. https://bioetica.colmed5.org.ar/wp-content/uploads/2019/11/Fundamentación-a-La-Metafísica-de-las-Costumbres.-Kant.pdf

Munevar, D. I. (2018). Delitos de Femicidio y Feminicidio en Países de América Latina. Revista Brasileira de Sociología do Direito, 5(1), 46-72. https://doi.org/10.21910/rbsd.v5n1.2018.221

Nijensohn, M. (2018). Por un feminismo radical y plural: Repensando las coordenadas teóricas y políticas de un nuevo feminismo desde una lectura cruzada de Judith Butler, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Cadernos pagu, (54), 1-31. https://www.scielo.br/j/cpa/a/BtCmDTN8JXRbhL7MKrQv4zP/?format=pdf&lang=es

Núñez, L. (2021). El género en la ley penal: crítica feminista de la ilusión punitiva. Universidad Nacional Autónoma de México y Centro de Investigaciones y Estudios de Género. https://cieg.unam.mx/docs/publicaciones/archivos/209.pdf

Puleo, A. (S.D.). Lo personal es político: el surgimiento del feminismo radical. Kate Millet. Mujeres en red. https://www.mujeresenred.net/spip.php?article2061

Sagot Rodríguez, M., & Carosio, A. (2017). Feminismos, Pensamiento Crítico y Propuestas Alternativas en América Latina. CLACSO. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20170828113947/Feminismos_pensamiento_critico.pdf

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.